PDF-Version

Buchbesprechung

Michael Brandt (2020): Vergessene Archäologie

Steinwerkzeuge fast so alt wie Dinosaurier. Besprechung der 2. Auflage

Viele Millionen Jahre alte Steine, deren Formen und Bruchkanten an primitive altsteinzeitliche Werkzeuge erinnern: Archäologen und Freizeitforscher fanden sie weltweit an verschiedenen Orten, einige davon sind über 50 Millionen Jahre alt. Um das Jahr 1900 entspann sich ein Streit darüber, ob Menschen sie erzeugten. Nur: Damals, tief im Tertiär, gab es noch keine Menschen! Heute stuft die Wissenschaft die artefaktähnlichen Steine als Naturprodukte ein. Der Arzt Michael BRANDT indes möchte mit einem aufwändigen Fotoband beweisen, dass die sog. Eolithen tatsächlich Artefakte aus Menschenhand seien. Aus seiner Sicht stellt dies die Evolution und die Zeiträume der Geologie infrage.

In unserer Besprechung zur 1. Auflage1) weisen wir BRANDTs Argumentation anhand von Expertenwissen zurück (siehe Fazit). Jüngst erschien eine Neuauflage.

Was hat sich gegenüber der 1. Auflage verändert?

Der ursprüngliche Textkorpus blieb nahezu unverändert, doch der aktuelle Band ist mit 525 Seiten deutlich wuchtiger. Das liegt daran, dass der Autor im Anhang auf die "publizistischen Reaktionen" seine Kritiker eingeht. Auch zu unserer Kritik an der 1. Auflage (Fußnote 1) bezieht er Stellung. Darüber hinaus widmen sich zwei neue Kapitel der Frage, ob die Eolithen-Inventare die Produkte von Affen oder Vormenschen seien.

Eine Veränderung ist erwähnenswert: In der 1. Auflage bemerkt BRANDT, manche Eolithen wiesen "sehr wahrscheinlich" auf "Feuereinwirkung von Menschen" hin (Kap. 2.5). In der Neuauflage schreibt er dagegen, wir wüssten weder "sicher", worin die Ursache des Feuers bestand, noch ob das Feuer zufällig oder zielgerichtet auf die Steine wirkte (S. 38). Offenbar kam die Modifikation unter dem Eindruck unserer Rezension zustande. Wir zeigen darin, dass die Brandspuren von unkontrollierter Hitzeeinwirkung herrühren, nicht von zielgerichtetem Erhitzen (Tempern). Das ist nicht nebensächlich, weil damit das einzige unabhängige Indiz für eine Bearbeitung der Steine entfällt.

Warum Brandts Erwiderung am Kern des Problems vorbeigeht

Sehen wir uns im Folgenden an, inwieweit der Autor auf unsere Einwände eingeht. Schon zu Anfang seiner Erwiderung unterläuft BRANDT ein Schnitzer, wenn er unterstellt:

"Martin Neukamm ist der Auffassung, dass ausnahmslos alle in 'Vergessene Archäologie. Steinwerkzeuge fast so alt wie Dinosaurier' (VA) diskutierten tertiären Eolithen keine echten Artefakte seien" (S. 517).

Das stimmt nicht. Der Rezensent betont, dass sich nicht jeder Fund anhand seiner Merkmale als Artefakt ausschließen lässt. Er präsentiert an mehreren Stellen (S. 14 und 45) Funde, die sich äußerlich kaum von atypischen Werkzeugen des Paläolithikums unterscheiden (s. Abb. 3 in dieser Rezension). Daher ist Brandts Vorwurf irreführend, der Rezensent habe seinen Lesern überzeugende Funde vorenthalten (S. 518).

Ganz im Gegenteil ist die zentrale Kritik an BRANDT, in Übereinstimmung mit der Einschätzung archäologischer Fachleute, dass der Artefakt-Status der Steine ohne Berücksichtigung der Fundumstände nicht objektiv beurteilbar sei. Das liegt daran, dass die atypischen Werkzeuge aus der Altsteinzeit meist primitiv sind und sich von natürlichen Abschlägen aus der artefaktähnlichen Fraktion nicht eindeutig unterscheiden.2) Das ist ein wesentlicher Unterschied zu dem Argument, das BRANDT unterstellt.

Zweitens: Selbst, wenn einige "Elitestücke" aus dem späten Miozän (5–10 Millionen Jahre vor heute) Artefakte sein sollten, wäre das kein Problem: Niemand vermag auszuschließen, dass der frühe Homo-Vorfahre Graecopithecus beispielsweise, der in dieser Zeit Europa besiedelte, als Erzeuger infrage käme.

Drittens kehrt BRANDT die Beweislast um: Nicht die Wissenschaft muss beweisen, dass "alle … diskutierten tertiären Eolithen keine echten Artefakte" sind. Vielmehr müsste BRANDT, unabhängig von den umstrittenen Merkmalen, wenigstens einen Eolithen in einem urgeschichtlichen Fundkontext vorweisen, der seinen menschlichen Ursprung belegt. Weil das, im Gegensatz zu anerkannten altpaläolithischen Fundplätzen, bei keinem der Zig-Tausend Eolithen gelang, überzeugt BRANDT in der Fachwelt niemanden.

Brandt ignoriert die entscheidenden Einwände

BRANDT schreibt, "die von NEUKAMM vorgebrachten Argumente" würden "in den relevanten, die Eolithenfrage unmittelbar betreffenden Aspekten" in seinem Buch "bereits kritisch diskutiert". Daher müsse er die Argumentation nicht wiederholen (S. 517). Tatsächlich aber kommen die entscheidenden Einwände nirgendwo zur Sprache!

Beispiel eins: BRANDTs Thesen widersprechen nicht nur Erkenntnissen der Evolutionsbiologie, sondern allem, was wir über Paläoanthropologie, Paläontologie, prähistorische Archäologie, Genetik und Populationsdynamik wissen. Sie sind, unter Berücksichtigung aller Fakten, hochgradig inkonsistent mit der übrigen Wissenschaft. BRANDT lässt sich auf keinen Versuch ein, diese gravierende Inkonsistenz aufzulösen; die auf den Seiten 64 bis 67 vorgebrachte Argumentation übergeht er.

Beispiel zwei: Der Autor ignoriert, dass selbst dann nichts für eine "kurze" Erdgeschichte spräche, wenn alle Eolithen menschengemacht wären! Zum einen ist die Länge der Erdgeschichte durch viele unabhängige Datierungen belegt. Zum anderen wirft BRANDTs Kurzzeit-Argumentation unlösbare Probleme auf: Geologische Prozesse wie die Entstehung gewaltiger Feuersteinbänke, Eiszeiten oder die Verfrachtung des Flints über Hunderte Kilometer hätten in seinem Szenarium jeweils nur wenige Hundert Jahre gedauert. Zudem müsste sich Homo in ein paar Dutzend Generationen über Afrika und Eurasien ausgebreitet und überall seine Artefakte hinterlassen haben. Wie all dies funktioniert haben soll, bleibt offen. Der Autor zieht es vor, derlei Probleme nicht zu erwähnen.

Beispiel drei: BRANDT bezweifelt, dass Artefakt-Merkmale durch natürliche Prozesse "häufig simuliert" würden. NEUKAMM zitiere im Rahmen dieser Behauptung ausführlich ADRIAN (1948). Letzterer aber, so bemerkt BRANDT im Weiteren, stelle "im Zusammenhang mit der Eolithen-Problematik … vielfach nur spekulative Behauptungen in den Raum" (S. 520), etwa dass "bruchmechanischen Eigenschaften von Flint fast immer" zu einseitigen Retuschen führten (S. 521).3)

Was BRANDT verschweigt: ADRIANs Hauptargument für den natürlichen Ursprung der Eolithen beruht gar nicht auf bruchmechanischen Hypothesen! Es beruht darauf, dass alle Formen, denen wir in Eolithen-Inventaren begegnen, gedrängt auch in den Grundmoränen eiszeitlicher Gletscher vorkommen, wo echte Steinwerkzeuge überwiegend zerstört und über ein weites Areal verstreut würden. ADRIAN (1948, S. 126):

"Da die natürliche Dispersion in derartigen Bildungen keinen zusammenhängenden Transport eines ganzen Siedlungsbodens zulässt, sind auch die Tierreste entsprechend weit verstreut … Da die Pseudoartefakte jedoch gedrängt vorkommen, liegt bei ihrer Inanspruchnahme als echte Artefakte ein Missverhältnis vor, das nur mit ihrer natürlichen Entstehung erklärt werden kann."

Das heißt, je stärker sich artefaktähnliche Stücke in hochenergetisch verlagerten Sedimenten konzentrieren, desto unwahrscheinlicher ist, dass es sich tatsächlich um Artefakte handelt. Das betrifft etwa Aufschlüsse aus der Grundmoräne der Saalevereisung in Norddeutschland (z. B. Hasequelle). ADRIAN und andere Sammler bargen dort Zehntausende Eolithen, einige unterscheiden sich nicht von atypischen Steinwerkzeugen.

Die Saale-Kaltzeit fällt paläontologisch in das Moustérien, eine mit dem Neandertaler assoziierte Kultur. Deren Steinwerkzeuge sind alles andere als primitiv. Es gibt entsprechende Funde aus Hemmingen, Arnum und Döhren, kunstvoll bearbeitete Faustkeile aus dem Leinetal. Die Fundstellen sind von der Hasequelle nur 100 bis 200 Kilometer entfernt. Dass ein vom Tertiär bis ans Ende des Pleistozäns gleichbleibender Primitivstand eolithischer Pseudotechnik isoliert neben hochentwickelten Techniken "gelebt" haben soll, ist unglaubwürdig. Wer soll, während Neandertaler die eis- und warmzeitlichen Lebensräume in Norddeutschland nutzten, in der Nachbarschaft und ohne Zusammenhang mit Kulturresten die Eolithen produziert haben? Es kommen nur die vor- und zurückwandernden Gletscher sowie die beweglichen Geröllmassen infrage.

Brandt ignoriert Gutachten und die Bedeutung des Habitus

BRANDT vermeidet jede Diskussion über die norddeutschen Eolithen, dabei sind sie für die Eolithenfrage eminent wichtig (siehe FREUND 1951). Sie belegen nämlich die von ihm geleugneten "kreativen Kräfte" der Natur. So fand ADRIAN in der Grundmoräne eiszeitlicher Gletscher ein Kontinuum von schönsten Pseudoartefakten bis hin zu grobem Naturbruch. Merkmale wie regelmäßige Kantenretusche, artifiziell wirkender Bulbus, Schlagfläche und funktionelle Form fanden sich an Stücken, die atypischen Steinwerkzeugen stark ähneln. Sie fanden sich in wechselnder Kombination aber auch an Steinen, die aufgrund anderer Merkmale als Artefakte ausscheiden!

Daraus folgt zweierlei: Entgegen BRANDT sind bei einfachen, kantenbestoßenen Steinen, die keinen einheitlichen Werkzeugtypen entsprechen, auch simultan auftretende Artefakt-Merkmale kein treffsicheres Argument für deren intentionelle Fertigung. Und zweitens: Bei der Beurteilung zählen nicht exklusiv die artefaktähnlichen Merkmale, sondern alle wesentlichen Eigenschaften: der Habitus.4)

Dass die Beurteilung kantenbestoßener Steine weitaus komplexer ist, als BRANDT dies seinen Lesern vermittelt, erörterten Fachleute anhand von Beispielen. Für die Rezension zur 1. Auflage begutachteten sie Funde, die BRANDT als überzeugende Artefakte vorstellt. Ihr Fazit: Entweder spricht der Habitus klar gegen ein Artefakt, oder es bleiben entscheidende Fragen offen: zur Patinierung oder zur Homogenität der Retuschen, zur Qualität der Arbeitskante oder zu den Abbauwinkeln.

Bezeichnenderweise geht BRANDT auf die Expertisen nicht ein; die Funde tauchen unverändert in der Neuauflage auf. Lieber beruft er sich auf Autodidakten des (vor-) letzten Jahrhunderts wie auf den Physiologen Max VERWORN. Sie lebten in einer Zeit, als die Beurteilung von Steinwerkzeugen mehr mit Vermutung als mit Wissenschaft zu tun hatte. Ferner verweist er auf einen "seit vielen Jahren forschenden und publizierenden Spezialisten" (S. 518). Angeblich stufte dieser vorbehaltlos und ohne Kenntnis der Fundumstände mehrere Eolithen als Artefakte ein. Dass BRANDT diesen Spezialisten nicht namentlich nennen darf, spricht Bände.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang BRANDTs Aussage zu den Kriterien für die Anerkennung modifizierter Steine als Artefakte: Unter "nichtberuflich Sammelnden und Forschenden" bestehe "längst nicht solch eine Uneinigkeit" wie unter "hauptberuflich arbeitenden Archäologen" (S. 519). So ist es, und es ist nicht anders zu erwarten.

Auch Brandts "bessere" Funde und Fotografien beweisen nichts

BRANDT (S. 518) behauptet, "eine große Anzahl von Zeichnungen und Fotos" sei "aussagekräftig genug, um sich von der Artefaktnatur vieler Stücke überzeugen zu können". "Kenner der Materie" (die es bezeichnenderweise vorziehen anonym zu bleiben) würden dies "unabhängig bestätigen". Es gelte "die Regel, dass die weniger eindrucksvollen Eolithen die eindrucksvollen Fundstücke nicht entkräften". Sehen wir uns also anhand vermeintlich eindrucksvollerer Funde (S. 520ff.) an, ob sie auch moderne Fachleute überzeugen, die namentlich für ihr Urteil einstehen (Abb. 1–3).

Abb. 1 Ein angeblich "Pliozänes Werkzeug (Schaber) vom Kent-Plateau"

Der Steinzeitexperte Dr. Günter LANDECK, der alle Fotos in der von BRANDT bereitgestellten Auflösung untersuchte, bemerkt zu dem Fund in Abb. 1 (E-Mail vom 09.02.2021):

"In den Seitenansichten (90° gedreht) sieht man, dass die Retuschen nicht komplett und mehrzeitig 'beschädigt' sind. Die vielleicht zunächst als Ventralseite eines mutmaßlichen Abschlags interpretierbare konvexe Spaltfläche (die ohne Kortextanteile, unterste Teilansicht) lässt eine Schlagfläche samt Bulbus vermissen und könnte auch als Frostscherbe interpretierbar sein."

Nicht besser ist es um den in Abb. 2 dargestellten Fund bestellt:

Abb. 2 Spitzschaber nach VERWORN. Angeblich ein "deutliches Beispiel einer Handanpassung", mit "Gebrauchsspuren" und durch "zahlreiche gleichgerichtete Schläge zum Schaben bearbeitet".

"Die mutmaßliche Ventralfläche des als Abschlag interpretierten Stückes trägt eine andere Patina als die Retuschenflächen, kann somit nicht zeitgleich sein, und auch der generellen Ansprache als Abschlag kann ich persönlich nicht folgen. Inwieweit der Abrasionsgrad bzw. die Patina der Retuschenflächen gleich ist, kann aus dem Bildmaterial nicht genau entschieden werden. So steil retuschierte Stücke gibt es im Paläolithikum, aber auch bei Geofakten" (G. LANDECK, E-Mail vom 04.02.2021).

Zur Erläuterung: Da die Bildung einer ausgeprägten Patina 4.000 bis 8.000 Jahre benötigt, sind große Unterschiede in der Entstehungszeit des Abschlags und der Retuschen belegt. In dem Fall scheidet ein artifizieller Ursprung mit hoher Wahrscheinlichkeit aus (GILLESPIE et al. 2004, S. 626). Vorstellbar wäre zwar eine erheblich zeitversetzte Bearbeitung des Stücks. Doch die Annahme, dass unzählige Abschläge präpariert, weggeworfen, Jahrtausende später aufgegriffen und (erneut) retuschiert worden sein sollen, ist angesichts des unerschöpflichen Vorrats an Feuerstein sehr unplausibel. Die Beweiskraft solcher Funde "wird (bedenkt man die Fundumstände / fehlende stützende anthropogene Aktivitätsbelege) natürlich damit immer schwieriger" (G. LANDECK, 04.02.21).

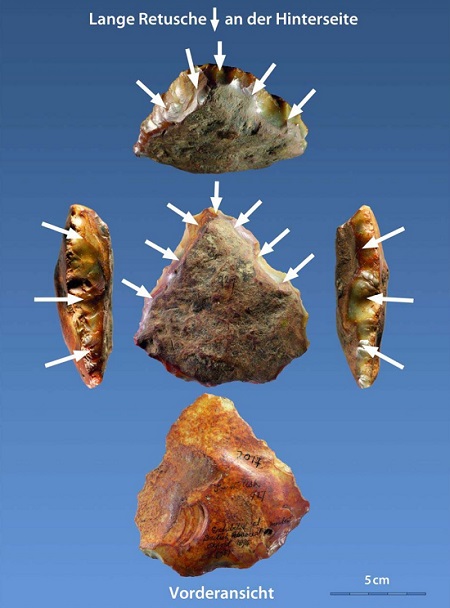

Etwas mehr Glück scheint BRANDT mit dem in Abb. 3 dargestellten Fund zu haben:5)

"Falls die der Cortexseite gegenüberliegende Fläche die gleiche Patina wie die Retuschenfläche hat, könnte das Stück als intentionell retuschierter Cortexabschlag (z. B. durch bipolare Technik, sur enclume) interpretierbar sein" (G. LANDECK, 04.02.2021).

Abb. 3 Vermeintlicher pliozäner "Querschaber oder eine gedrungene Spitze von Ipswich aus einem Abschlag mit gut sichtbarem Bulbus auf der glatten Vorderseite unten links."

Das heißt: Der Fund ähnelt einem Stück, das aus einem Kiesel entstand, der zwischen Hammer- und Amboss-Stein in zwei Teile gespalten wurde (bipolare Technik). Allerdings müssten die angeblichen Retuschen an den Kanten die gleiche Patina aufweisen wie die vermeintliche Innenseite des Kiesels. Das ist aus dem Bild nicht ersichtlich.

So oder so: "Könnte interpretierbar sein" bedeutet nicht, dass der Artefaktstatus als gesichert oder auch nur als plausibel gilt. Seriöse Gutachter halten sich mit dezidierten Urteilen zurück, da sie wissen, dass erst der Fundkontext den Stücken Bedeutung verleiht.

Die Selektion von "Elitestücken" ist irreführend

Ein wichtiger Einwand gegen die wenigen der von BRANDT vorgestellten "Elitestücke": Sie wurden sorgsam aus sehr heterogenem Fundgut selektiert. Das stellt ihren Beweiswert infrage, da die nicht repräsentativen Einzelstücke nur eine kleine Teilmenge innerhalb der abgestuft artefaktähnlichen Gesteinstrümmer bilden. BRANDT erwidert:

"Es gibt bis heute keinen Anhalt dafür, dass man aus natürlich gebrochenen Steinansammlungen 'beste' Stücke auswählen und zu Kollektionen zusammenstellen kann, die altpaläolithischen Inventaren gleichen…" (S. 522).

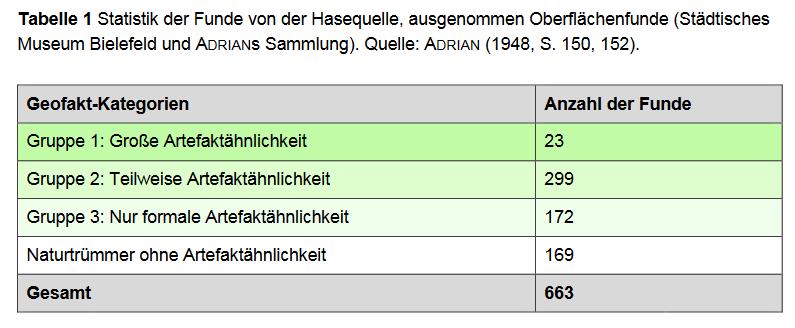

Das entbehrt jeder Grundlage, wie die norddeutschen Eolithen beweisen: Das Fundgut zeigt ein Spektrum abgestuft artefaktähnlicher Funde, wobei ein kleiner Prozentsatz von Stücken mit größter Artefaktähnlichkeit kontinuierlich zu Naturtrümmern führt (s. Tab. 1). Exakt das erwarten Archäologen in einem natürlichen Ensemble. Wer daraus nur die "Elitestücke" präsentiert, suggeriert dagegen, das Fundgut wäre einheitlich und artifiziell.

BRANDT (S. 519) legt nahe, ADRIANs Funde seien weniger artefaktähnlich als diverse tertiäre Eolithen. Doch das Problem bleibt: Er konzentriert sich auf die "besten" Stücke und muss im Formen-Kontinuum nach subjektiver Einschätzung (die abhängig vom Maßstab des Betrachters ist) eine Grenze zwischen Naturbruch und Artefakt ziehen:

"Bei großem Maßstab sind alle Stücke Artefakte, bei kleinem Maßstab alle Naturbruch und zwischen diesen beiden Extremen erstreckt sich eine Flut von mehr oder weniger gemäßigten Auffassungen … Die Diskussion dieser Extreme und Auffassungen fortzuführen, erscheint 'unproduktiv' … Problematica sind und bleiben Problematica und aus Pseudowerkzeugen kann nur eine Pseudowissenschaft erstehen" (LIEBERMANN & PASDA 2014, S. 456).

Fazit

BRANDT gelingt es auch in der 2. Auflage nicht, den Artefakt-Status der Eolithen zu belegen. Die Einwände gegen seine Argumentation kann er nicht ausräumen. Wo sie sein Weltbild gefährden, ignoriert der Autor alle Argumente. Fassen wir zusammen:

1. Schlagmerkmale und Formen allein erlauben es nicht, primitive Steinwerkzeuge von Naturbruch sicher zu unterscheiden. Es ist seit Jahrzehnten erwiesen, dass Geofakte (Naturbruchstücke), die wie einfache Schaber, Kratzer, Bohrer usw. aussehen, mancherorts lokal gedrängt auf natürliche Weise entstanden. Aufgrund der Fundsituation lässt sich deren natürliche Herkunft nicht vernünftig anzweifeln.

2. An einigen Fundorten gibt es unmerkliche Übergänge von Eolithen bis zu Steinen mit natürlich aussehenden Absplitterungen. Durch die Selektion der "besten" Eolithen werden diese Übergänge verschleiert.

3. Unter BRANDTs Belegexemplaren sind zahlreiche, die nur teilweise artefaktähnlich sind und deshalb für menschliche Herstellung nicht infrage kommen. Zudem ist der größte Teil der Fotografien und Zeichnungen nicht aussagekräftig.

4. Klassische Werkzeugtypen mit ausgedehnter Flächenbearbeitung wie Faustkeile, Blatt- und Stielspitzen usw., die eindeutig als Artefakte eingestuft würden, sind unter den Eolithen nie vertreten. Und es gibt keinen Fundort, an dem Eolithen in einer intakten Kulturschicht vorkommen.

5. Steinartefakte aus dem späten Miozän und Pliozän wären nicht zwangsläufig ein Problem für die Evolutionstheorie. Auch wenn BRANDT (S. 459 bis 479) dies bestreitet, er kann nicht ausschließen, dass jene frühen Homo-Vorfahren, die damals Europa besiedelten, als Erzeuger primitiver Steinwerkzeuge infrage kämen.

6. Selbst, wenn alle Eolithen Artefakte wären, würde dies kein kurzes Erdenalter belegen. BRANDT benötigt diesen Schluss lediglich zur Stütze seines bibelfundamentalistischen Weltbilds. Dazu muss er unausgesprochen einen Großteil wohlbestätigter Erkenntnisse aus Geologie, Archäologie, Paläanthropologie und Kernphysik verwerfen. Dies ist ein Kennzeichen von Pseudowissenschaft.

Literatur

ADRIAN, W. (1948) Die Frage der norddeutschen Eolithen. Paderborn.

FREUND, G. (1951) W. Adrian: Die Frage der norddeutschen Eolithen. Quartär, Internationales Jahrbuch zur Erforschung des Eiszeitalters u. der Steinzeit 5, S. 156–159.

GILLESPIE, J. D. et al. (2004) Distinguishing between naturally and culturally flaked cobbles: A test case from Alberta, Canada. Geoarchaeology 19, S. 615–633.

LIEBERMANN, C. & PASDA, C. (2014) Silexfunde aus dem Mittelpleistozän von Bilzingsleben (Lkr. Sömmerda). Archäologisches Korrespondenzblatt 44, S. 443–462.

PASDA, C. (2012) A study of rocks and flints from Bilzingsleben - Eine Untersuchung von Steinen und Feuersteinen aus Bilzingsleben. Quartär 59, S. 7–46.

Fußnoten:

[2] PASDA (2012) konnte zeigen, dass aus der pleistozänen Fundstelle Bilzingsleben (assoziiert mit Homo erectus und ca. 300.000 Jahre alt) ohne Berücksichtigung des Fundkontexts nur wenige Artefakte objektiv als solche bestimmbar wären.

[3] Nebenbei: BRANDT irrt, wenn er behauptet, Funde mit alternierenden (wechselnden) Kantenretuschen würden ADRIAN "widerlegen" (S. 521). Er scheint völlig zu übersehen, dass ADRIAN (1948, S. 103f.) die Bildung der "alternierenden Retuschen" als "Ausnahmen von der Regel" explizit erwähnt. Im Übrigen ignoriert BRANDT, dass die "spekulativen Behauptungen" das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen sind.

[4] Zum Verständnis: Abschläge sind Bruchstücke, die der Mensch von Feuersteinknollen oder vorbereiteten Kernen abtrennt. Wo der Schlag ansetzt, bleibt eine kegelförmige Erhebung (der Bulbus) zurück, und die Schlagfläche ist in der Regel eben. Die Abschläge oder Klingen, die als Werkzeuge dienen, werden weiterbearbeitet (retuschiert), die Arbeitskanten begradigt. Die durch Abschlagen gleichzeitig freigelegter Flächen weisen eine gleichartige Patina auf, die während der Lagerung entsteht. Die verwitterte Außenseite der Feuersteinknolle ("Rinde"), bleibt bei primitiven Werkzeugen unter Umständen auf einer Fläche erhalten. Alle für die Beurteilung wesentlichen Eigenschaften ergeben den Habitus eines Funds.

[5] Bei den gezeigten Funden handelt es sich um eine Auswahl. Die Gutachten zu allen im Anhang (S. 519-523) gezeigten Stücken finden sich hier.

Autoren: Martin Neukamm & Hansjörg Hemminger