Druck-Version

Diskussionsbeitrag

Schöpfung: Die Grundtypen des Kreationismus

Kritik unerwünscht. Erläuterungen zum Grundtypmodell

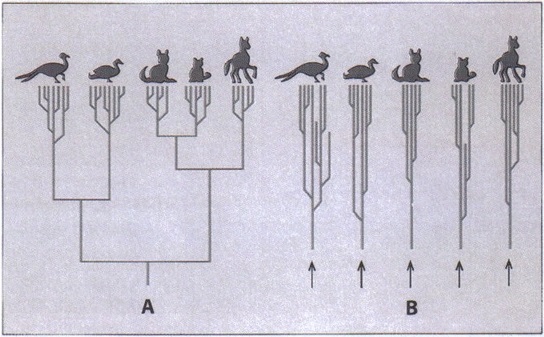

Gemäß dem Grundtypmodell sollen alle Lebewesen durch Mikroevolution aus so genannten "polyvalenten Stammformen" (Schöpfungsarten, Grundtypen) hervorgegangen sein (siehe Titelbild). Diese Modellvorstellung ist aus Sicht des Kreationismus Kernbestandteil einer wissenschaftlichen "Schöpfungsforschung". Die Kreationisten deuten diese Grundtypen nämlich als Ergebnis göttlicher Schöpfung. Eine Bestätigung ihrer Modellvorstellung soll somit geeignet sein, dem biblischen Schöpfungsparadigma eine gewisse Plausibilität zu verleihen.

Titelbild: A: Nach der Evolutionstheorie stammen sämtliche Arten von einer gemeinsamen Vorfahrenart ab. B: Dem Grundtypmodell zufolge existierten anfangs dagegen viele verschiedene Stammarten (Grundtypen), die sich evolutionär nur begrenzt ("mikroevolutiv") veränderten. Bildquelle: JUNKER & SCHERER (2013).

Ein in der Wissenschaftszeitschrift Skeptiker erschienener Artikel hinterfragt diese Sichtweise aus wissenschaftstheoretischer Sicht (NEUKAMM 2005). Es wird darin detailliert erörtert, warum es auf der Basis dieses Modells keine wissenschaftliche Schöpfungsforschung geben kann. Schon gar nicht kommt das Modell als ernst zu nehmende Alternative zur Evolutionstheorie infrage. Die wesentlichen Gründe lauten wie folgt:

Einerseits werden wesentliche Teilstücke des Grundtypmodells, wie etwa das Konzept der Polyvalenz, bereits im Rahmen evolutionstheoretischer Erklärungen aufgegriffen. Andererseits erweist sich die Schöpfungshypothese im Rahmen der Forschung nicht etwa als nützlich oder fruchtbar, sondern als Hemmschuh; selbst für die "Grundtypforschung" ist sie vollkommen entbehrlich. Wir könnten die Schöpfungshypothese herausstreichen und im Rahmen der Evolutionstheorie Grundtypforschung betreiben, ohne den empirischen Gehalt des Modells im Geringsten abzuschwächen; sie ist nicht mehr als transzendentes Beiwerk.

Im Fall der Bestätigung des Grundtypmodells würde daher auch nichts für die Annahme einer Schöpfung sprechen, zumal sie von den übrigen Aussagen des Grundtypmodells in logischer Hinsicht isoliert ist. Plausibel wäre dann zwar die Existenz von Grundtypen, nicht jedoch die Annahme, dass Gott bzw. ein übernatürlicher Schöpfer es war, der die Grundtypen (genauer: polyvalenten Stammarten) erschuf.

Erwartungsgemäß übt der Geschäftsführer der evangelikalen Studiengemeinschaft Wort-und-Wissen (W+W) an diesem Artikel scharfe Kritik (JUNKER 2006). Der grundtypkritische Beitrag weise "schwerwiegende Mängel auf" und unterstelle den Protagonisten des Grundtypmodells Positionen, die sie nicht vertreten. Insgesamt wird die Kritik an der Grundtypenbiologie als verfehlt dargestellt und zurückgewiesen.

Was ist dran an diesen Behauptungen? Sehen wir uns die Kritikpunkte an.

1. Falschaussagen und das angebliche Weglassen relevanter Publikationen

Eine von JUNKERs Unterstellungen lautet, in dem betreffenden Skeptiker-Artikel seien eine Reihe relevanter Arbeiten nicht beachtet worden. NEUKAMM thematisiere z.B.

"...die Frage, ob mit dem Grundtypmodell 'Schöpfung' getestet werde - eine Frage, der sich der genannte Genesisnet-Artikel… explizit widmet. Die darin erläuterten Argumente greift NEUKAMM jedoch … nicht auf. Damit bleibt er hinter dem erreichten Diskussionsstand zurück." (HTML-Version).

Entgegen JUNKER wurden dessen Ausführungen zu diesem Thema, beispielsweise eine Erwiderung auf den Text des Biologen G. KORTHOF, immer dort berücksichtigt, wo dies für die Argumentation erforderlich war (beispielsweise auf den Seiten 148-149 gleich drei Mal)!

Zudem wurden im Skeptiker-Artikel die meisten der von JUNKER ins Feld geführten Einwände bereits vorweggenommen. So heißt es bei JUNKER beispielsweise:

"Wird 'Schöpfung' … dahingehend konkretisiert, dass eine getrennte Entstehung polyvalenter Stammformen vorausgesetzt wird, dann können Befunde ermittelt werden, die diese Vorgabe stützen oder eher unplausibel erscheinen lassen." (HTML-Version).

Auch im Skeptiker-Artikel wird dargelegt, dass Theorien konkretisiert werden müssen (S. 146). Im Detail wird dort gezeigt, dass sämtliche Annahmen zur Konkretisierung von "Schöpfung" nicht empirisch begründbar sind, sondern als Prämisse genau das voraussetzen, was doch gerade plausibel gemacht werden soll, nämlich eine wie auch immer geartete Schöpfungsannahme. Dass JUNKERs Plausibilitätsschluss kein gültiges Argument ist, sondern ein selbstreferenzieller Zirkelschluss, werden wir in Abschnitt 3 nachweisen.

2. Die Vermischung prüfbarer Hypothesen mit Glaubensaussagen

JUNKER erhebt im Weiteren den Vorwurf, die prüfbaren Hypothesen des Grundtypmodells seien im Skeptiker-Artikel nicht hinreichend von den Glaubensvorgaben des Schöpfungsparadigmas unterschieden worden. Die Studiengemeinschaft W+W würde beide Ebenen sauber trennen, denn im Rahmen der Grundtypenbiologie gehe es nur um biologische Daten und prüfbare Fragestellungen: Gibt es abgrenzbare Grundtypen? Erst in einem darauf aufbauenden Schritt werde der Versuch unternommen, diese Befunde durch eine Grenzüberschreitung im Rahmen des biblischen Schöpfungsparadigmas zu interpretieren.

Da die im kritischen Beitrag als Hilfshypothesen des Grundtypmodells deklarierten Zusatzannahmen (z.B. die Annahme, Gott habe polyvalente Stammformen erschaffen und diese nach einem "Baukastenprinzip" konstruiert) in Wahrheit "allgemein gehaltene Grundpostulate im Rahmen des Schöpfungsparadigmas" seien, sei die Kritik hinfällig.

Diese Erwiderung ist aus mehreren Gründen unbrauchbar:

- JUNKER hat das Argument aus dem Skeptiker falsch übernommen: Er übersieht, dass sich die Kritik nicht auf die prüfbaren Aussagen des Grundtypmodells, sondern auf die unprüfbaren Zusatzannahmen des Schöpfungsparadigmas bezieht! Dies geht, wie man meinen sollte, schon aus dem Untertitel ("Weshalb es keine empirisch-wissenschaftliche Schöpfungsforschung geben kann") klar hervor. Entsprechend wird ausdrücklich eingeräumt, dass eine Grundtypforschung in gewissem Umfang tatsächlich möglich sein mag!

- Die von JUNKER vorgenommene Differenzierung zwischen den prüfbaren Hypothesen des Grundtypmodells und den Glaubensvorgaben des Schöpfungsparadigmas wird genau dann Makulatur, wenn das Schöpfungsparadigma als Deutungsrahmen herangezogen wird: Die religiösen Glaubensvorgaben müssen ja mit dem Grundtypmodell logisch verknüpft werden, andernfalls könnte gar kein Zusammenhang zwischen Grundtypmodell und Schöpfungsparadigma hergestellt werden!

- Die Aussage, das Schöpfungsparadigma würde durch den Nachweis polyvalenter Stammformen "auf Plausibilität getestet", ist das Resultat einer solchen Vermischung: Wären, wie JUNKER behauptet, die Glaubensannahmen des Schöpfungsparadigmas nicht Bestandteil des Grundtypmodells, könnte sich im Fall einer erfolgreichen Grundtypforschung auch nicht das schöpfungstheoretische Gesamtparadigma bewähren. In diesem Fall hätte sich eben nur das Teilparadigma (Grundtypmodell) bewährt, welches nicht in notwendiger Beziehung zum Schöpfungsparadigma steht!

- JUNKER übersieht, dass die Annahme, alle Lebensformen starteten "ihre Existenz als polyvalente, abgegrenzte Grundtypen" (S. 2), mit der Grundaussage der Evolutionsbiologie identisch wäre, sofern man das Grundtypmodell nicht (implizit oder explizit) mit theologische Zusatzannahmen verknüpfte. Es kann gar nicht anders sein, denn der empirische Gehalt des Grundtypmodells übersteigt den evolutionärer Modelle nicht! Daraus folgt, dass das Grundtypmodell - wenn es einen Wert für die Kreationisten haben soll - eben nur ein abhängiges Modell des (biblischen) Schöpfungsparadigmas sein kann, so wie evolutionäre Modelle immer abhängige Modelle der Evolutionstheorie sind.

Merke: Eine logische Verknüpfung wissenschaftlicher Hypothesen mit unprüfbaren Glaubensvorgaben findet immer dann statt, wenn die wissenschaftlichen Hypothesen im Rahmen der Glaubensvorgaben gedeutet oder gar als empirische Stütze für Schöpfung gewertet werden.

3. Die zirkelschlüssige Begründung des Schöpfungsparadigmas

Wie bewerkstelligt JUNKER den Kraftschluss zwischen der postulierten Existenz polyvalenter Stammformen und dem (biblischen) Schöpfungsparadigma? Er stellt hierzu fest,

"...dass sich die Existenz abgrenzbarer Grundtypen aus dem biblischen Schöpfungsparadigma ergibt (jedenfalls, dass ihre Existenz mindestens sehr naheliegt). Ein auf jeder taxonomischen Ebene gleichmäßiges Formenkontinuum würde dazu nicht passen. Wenn also das Grundtypkonzept getestet wird, wird damit auch das Schöpfungsparadigma auf Plausibilität getestet." (PDF-Version, S. 4).

Warum man mit dieser Logik beliebig unsinnige Sachverhalte "plausibel" kann, macht ein Vergleich deutlich: Nehmen wir an, in einem Science-Fiction-Roman von Isaac ASIMOV stünde geschrieben, rote Riesensterne seien durch einen Dämon erschaffen worden. In Anlehnung an JUNKER könnte nun wie folgt argumentiert werden:

"Die Existenz roter Riesensterne ergibt sich aus dem Roman von ASIMOV (jedenfalls liegt ihre Existenz mindestens sehr nahe). Die Existenz von durchweg weißen, gelben oder blauen Sternen würde dazu nicht passen. Wenn also die Existenz roter Riesensterne getestet wird, wird damit auch ASIMOVs Dämonen-These auf Plausibilität getestet."

Jeder erkennt, dass dieser Schluss ungültig wäre, da es sich bei Dämonen um völlig unbekannte Wesen und Wirkmechanismen handelt. Objektive Grenzen für ihr mutmaßliches Handeln lassen sich gar nicht erst angegeben. Mit solch "omnipotenten" Wesen könnte man jeden nur denkbaren Befund "erklären" - auch die Existenz blauer oder violetter Sterne, oder Schwarzer Löcher, für deren Gefräßigkeit man wiederum den Appetit der Dämonen verantwortlich machen könnte. Der Spekulation sind hier keine Grenzen gesetzt! Es ist daher ohne Weiteres einzusehen, dass die Existenz roter Riesensterne nicht der Annahme Plausibilität verleiht, ein Dämon sei ihr Urheber gewesen.

Abb. 1 Besteht zwischen dem Aufblähen eines Sterns zu einem "roten Riesen" und dem unheilvollen Wirken eines Dämons ein Zusammenhang? Nur, wenn man die Existenz dessen bereits voraussetzt, was es zu belegen gilt! Bildquelle: Depositphotos.com.

In der gleichen Situation befindet sich das Schöpfungsparadigma, dem durch das Grundtypmodell Plausibilität verliehen werden soll. Hier liegt die gleiche zirkelschlüssige Begründung vor wie im fiktiven Beispiel des Dämons. Denn woher wollen die Schöpfungsvertreter eigentlich wissen, dass für das göttliche Wirken gerade die gegeneinander abgrenzbaren Arten charakteristisch sind anstelle einer "Makroevolution" beispielsweise?

Dass selbiges in der Bibel steht, ist kein logisch-empirisches Argument, sondern nackter Glaube; hier gälte es, gute empirische Gründe für die historische Glaubwürdigkeit des Bibelberichts einzufordern, statt diesen einfach unreflektiert als "wahr" vorauszusetzen. Dieser Zusammenhang erschließt sich den Protagonisten des Grundtypmodells aufgrund weltanschaulicher Vorurteile aber nicht, weil sie sonst entweder von ihren Glaubensvorgaben oder von ihrem Ziel abrücken müssten, ihr Schöpfungsmodell wissenschaftlich zu begründen.

Formal betrachtet ist der Versuch, Schöpfung durch empirische Ergebnisse der Grundtypforschung plausibel zu machen, stets das Ergebnis eines Zirkelschlusses: Die Hypothese (A), Gott habe polyvalente, abgrenzbare Grundtypen erschaffen, lässt sich mithilfe der Bibel (B) plausibel begründen. Wodurch aber wird den biblischen Aussagen Plausibilität verliehen? Durch das Grundtypmodell, genauer: durch die für den Kraftschluss zwischen Empirie und Schöpfung erforderliche Hilfshypothese, polyvalente Grundtypen seien (von Gott) erschaffen worden! Man sieht, dass Hypothese A durch Hypothese B begründet wird, die wiederum die Richtigkeit von Hypothese A annimmt: Sie setzt voraus, was begründet werden soll!

4. Weshalb sind bestimmte Zusatzannahmen des Grundtypmodells willkürlich?

JUNKER behauptet, es sei "geradezu abwegig" wenn unterstellt wird, die Postulate der Grundtypenbiologie seien willkürlich gewählt, denn

"...die Wahl der Postulate [ist] letztlich durch das biblisch orientierte Schöpfungsparadigma begründet und alles andere als willkürlich" (PDF-Version, S. 3).

Mit "willkürlich" ist aber etwas anderes gemeint, nämlich, dass die betreffenden Postulate, die auf das vermeintliche Schöpfungshandeln Bezug nehmen, nicht empirisch begründet sind. Vielmehr sind sie so gewählt, dass aus dem Schöpfungsparadigma folgt, was man beobachtet, um zu rechtfertigen, was die Kreationisten sowieso schon (a priori) glauben.

Beispiel: Die Annahme, die Evolvierbarkeit des Lebens sei Ausdruck einer "programmierten Variabilität", ist weder empirisch belegt, noch findet sie ihnen Niederschlag in der Bibel. Im Gegenteil, über eine Veränderlichkeit der Arten steht in der Bibel überhaupt nichts!

Die Annahme einer "programmierten Variabilität" ist also eine unprüfbare Ad-hoc-Annahme, die nur dazu dient, das biblisch inspirierte Grundtypmodell mit der Evolvierbarkeit des Lebens in Einklang zu bringen.

Der Biohistoriker Thomas JUNKER zeigt, wie auch im "evolutionskritischen Lehrbuch" (JUNKER & SCHERER 2006) die zur Stützung ihres religiösen Paradigmas ersonnene Annahme der programmierten Variabilität mit empirischen Daten vermischt und vermengt wird:

"Im Kapitel über die Entstehung der Menschheit findet sich folgender nicht als 'Grenzüberschreitung' gekennzeichneter Satz: 'Durch programmierte Variabilität kann anscheinend eine enorme Variationsbreite erreicht werden' (EKL 2006, S. 287). Bei der 'programmierten Variabilität’ handelt es sich aber um eine Idee, die nur im kreationistischen Weltbild Sinn ergibt. Es geht hier um die oben beschriebene, bizarre Vorstellung, dass die ersten Individuen eines Grundtyps (z.B. Adam und Eva) die gesamte jemals mögliche genetische Variabilität latent in sich getragen haben. Wenn dies keine 'Grenzüberschreitung' ist, was dann?"

Willkürlich ist auch JUNKERs Versuch, die aus Sicht des Grundtypmodells nur schwer verständliche Tatsache weg zu erklären, dass die Arten über alle Grundtypen hinweg (!) einander abgestuft ähnlich sind, und dass die Fossilien anatomisch wie morphologisch zwischen den Grundtypen vermitteln.

Diese Befunde sind eine klare Anomalie für das Modell. Denn wenn Mutation und Selektion lediglich innerhalb von Grundtypen für die abgestuften Ähnlichkeiten der Arten verantwortlich sind, warum setzen sich dann diese abgestuften Ähnlichkeiten über die Grundtyp-Grenzen hinaus immer weiter fort? Dies spricht dafür, dass genetisch isolierte Grundtypen erdgeschichtlich betrachtet gar nicht existieren, bzw. dafür, dass (fossile) Übergangsformen zwischen den heutigen Grundtypen "Fortpflanzungs-Brücken" schlugen. Streng genommen gibt es dann nur noch einen einzigen "Grundtyp", den des Lebens selbst!

Aus Sicht der Evolutionstheorie ist die abgestufte Ähnlichkeit der Arten zwingend, denn die Kenntnis der Mechanismen der Vererbung, Variation und Selektion lässt keinen anderen Schluss zu als den, dass Organismen ihr stammesgeschichtliches Erbe "mitschleppen" müssen und es nur graduell modifizieren können. Man spricht auch von Entwicklungszwängen oder "developmental constraints", um auszudrücken, dass in der Evolution keine beliebigen Merkmalsänderungen, Merkmalsverteilungen oder Entwicklungssprünge möglich sind. Die vermeintlich unüberwindlichen Grenzen zwischen den Grundtypen erscheinen in den Stammbäumen (bzw. Kladogrammen) nur noch in Form abgestufter Ähnlichkeiten, zwischen denen die heute bekannten Fossilien vermitteln.

Wie aber will man aus Sicht eines vorausplanenden "Programmierers", der jederzeit ans Zeichenbrett zurückkehren und die Grundtypen grundlegend neu gestalten könnte, erklären, dass er nicht anders konnte, als in allen Entwürfen die Kernprozesse und Strukturen früherer Entwürfe "mitzuschleppen"? Aus Sicht des Grundtypmodells gibt es keine Erklärung!

Um dieses Problem wegzudiskutieren, behauptet JUNKER ad hoc, dass sich aus entwicklungsbiologischen Zwängen auch bestimmte Anforderungen an das "göttliche Design" ableiten ließen. So heißt es z.B. bei JUNKER,

"...dass viele Ähnlichkeiten funktional bedingt sind und aus diesem Grund [wohlgemerkt: aus Sicht des schöpfungstheoretisch inspirierten Grundtypmodells!] auftreten müssen…". (PDF-Version, S. 7).

An anderer Stelle bemerkt JUNKER, die "funktionelle(n) Zwänge" würden

"...auch im Rahmen des Schöpfungsparadigmas gelten, denn funktionelle Zwänge gelten notwendigerweise für alle Paradigmen". (R. JUNKER 2007, Evolutionsparadigma und Naturwissenschaft, http://genesisnet.info/index.php?Sprache=de&Artikel=40464&l=2)

Notwendigerweise!? Dieses Adverb ist in Bezug auf eine allmächtige Entität wie eine Gottheit schon ein Widerspruch in sich! Sprechen wir vom Gott der Bibel, gibt es nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass dieser in seiner grenzenlosen Phantasie und Allmacht immerzu ein begrenztes (wenngleich erstaunlich vielfältiges) Reservoir an Neuerungen recyceln musste. Außerdem lässt sich mit dem Schlagwort "Funktionalität" zwar die Existenz bauplangleicher Merkmale erklären (Konvergenz), nicht aber das im Ganzen betrachtet sich allmähliche Angleichen der Erscheinungsformen von Fossilien an die heutigen Arten, wie sie beispielsweise bei den Übergangsformen der Wale sehr schön zu beobachten ist.

Fazit: Es gibt kein empirisches Wissen, aus dem man ableiten könnte, dass ein Schöpfer genau jene funktionalen Zwänge berücksichtigte, geschweige denn zu berücksichtigen hatte, die aus evolutionärer Sicht eine abgestufte Formähnlichkeit über die Grundtypen hinaus erzwingen. Die Annahme, die entsprechenden funktionalen Zwänge gälten auch für das Schöpfungsparadigma, ist eine willkürliche Behauptung - auch und gerade aus Sicht eines "anonymen Designs", aus dem man nicht Spezifisches folgern kann.

5. Konvergenz, Plastizität und gegeneinander abgrenzbare Baupläne

Entgegen JUNKERs Behauptung lässt sich nicht nur die abgestufte Ähnlichkeit zwischen den Arten, sondern auch das Phänomen der Konvergenz, der nicht mit einer eindeutigen Abstammungshypothese zu vereinbarenden Merkmalsverteilung, aus der Evolutionstheorie folgern, sofern sie mit entwicklungsbiologischem Zusatzwissen angereichert wird. Dies wird im Skeptiker-Artikel anhand von Beispielen erläutert. Entgegen der dort angeführten Begründung behauptet JUNKER, diese Aussage sei

"...mindestens fragwürdig. Wäre sie richtig, würde sie das Ende des Cladismus bedeuten, der auf der evolutionstheoretisch begründeten Erwartung beruht, dass Konvergenzen Ausnahmen sind und nicht verbreitet vorkommen." (PDF-Version, S. 6).

In der im Skeptiker angegebenen Literatur wird allerdings deutlich, dass es sich bei dieser Auffassung keineswegs um eine fragwürdige Spekulation des Autors handelt, sondern um ein zentrales Thema der evolutionären Entwicklungsbiologie. Zudem ergeben sich Konvergenzen zwangsläufig, wenn in verschiedenen Abstammungslinien auf funktionsgleiche Merkmale selektiert wird.

Im Übrigen behauptet auch niemand, Konvergenzen seien "die Ausnahme". Wie sollten sie auch, wenn gleichartige Selektionsdrücke und die Kanalisierung von Entwicklungsprozessen immer wieder ähnliche Merkmalsausprägungen begünstigen? Der "Cladismus" wäre erst dann "am Ende", wenn in der durch Konvergenzen gestörten Merkmalsverteilung kein "phylogenetisches Signal", keine "Lesrichtung" der evolutionären Entwicklung mehr erkennbar wäre - davon aber kann nicht die Rede sein (vgl. zu all dem NEUKAMM 2009, Kap. V).

Sehr seltsam ist auch folgender Einwand:

"Jedenfalls scheint mir die Behauptung NEUKAMMs 'Wie wir oben gesehen haben, ist z.B. eine 'programmierte Variabilität' in gewissem Umfang auch im Rahmen der Evolutionsbiologie zu erwarten' (148) recht gewagt. Hier geht es um das Thema 'evolvability', ein Phänomen, das bestens zur Grundtypenbiologie passt, im Rahmen der Evolutionstheorie jedoch nicht verstanden ist…" (PDF-Version, S. 6).

Wenn das wirklich so wäre, bliebe "Evolvability" auch im Rahmen der Grundtypenbiologie unverstanden, denn ihr zufolge soll die genetische Plastizität ja Ausdruck von Mikroevolution sein. Warum etwas, das eine Evolution ermöglicht, exklusiv zum Grundtypmodell passen soll, bleibt JUNKERs Geheimnis. Die grenzüberschreitende Interpretation einer "programmierten Variabilität" liefert jedenfalls keine Erklärung, sondern legt das zu Erklärende dem unerklärlichen Ratschluss eines mysteriösen Designers zur Last.

Mit anderen Worten: Das Grundtypmodell lehnt sich an evolutionäre Erklärungen an, erklärt aber nicht die Herkunft des "epigenetischen Systems", sondern schiebt einen dubiosen "Programmierer" ein, um einer Erklärung vorzugreifen. Da dieses Mysterium den empirischen Gehalt evolutionärer Modelle nicht übersteigt, trägt es auch nicht mehr zum Verständnis bei, als die Evolutionsbiologie (wie wir unten sehen werden, ist das Gegenteil der Fall).

Des Weiteren wird im Skeptiker-Artikel dargelegt, dass sich die (morphologische) Abgrenzbarkeit der Merkmale und Baupläne, die nach Ansicht der Kreationisten gut zum Grundtypmodell passen soll, zwanglos im Rahmen der Evolutionstheorie, unter Einbeziehung von Entwicklungszwängen ("developmental constraints") erklären lassen: Bestimmte Merkmale sind konstruktiv notwendig und können nicht beliebig (in vielen Fällen überhaupt nicht mehr) abgewandelt werden, ohne das filigrane Netz funktionaler Abhängigkeiten empfindlich zu stören.

Erstaunlich, dass dies von JUNKER bestritten wird:

"RIEPPEL (1994, 67f.) meint dazu: Solange kein kausaler Mechanismus für die Invarianz der Entwicklung gefunden würde, sei der Verweis auf 'Entwicklungszwänge' empirisch leer und nur eine Umschreibung für die strukturelle Gleichheit... Evolution erklärt die Ursache für constraints bislang nicht." (PDF-Version, S. 13).

Nun muss man wissen, dass sich Evolutionsgegner (implizit oder explizit) selbst auf "constraints" berufen, um die vermeintliche Artkonstanz, die angebliche Unplausibilität makroevolutiver Veränderungen zu begründen: Der Umstand, dass die Modifikation bestimmter Merkmale "Folgelasten" nach sich zieht und die Entwicklung anderer Merkmale empfindlich stört, falls sie nicht durch entsprechende "Ausgleichsmutationen" kompensiert würde, gehört zu den Standardeinwänden der Evolutionskritik.

Dass biologische Merkmale, von denen die Funktion zahlreicher weiterer Merkmale abhängt, nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr wandelbar sind, ist eine Grundtatsache der Biologie. Dies gilt insbesondere für Merkmale, die stammesgeschichtlich alt sind. Dieses Prinzip der "funktionellen Bürde" (vgl. RIEDL 1990, 218ff; NEUKAMM 2014, 105) ist inzwischen gut erforscht und kann an vielen Beispielen nachvollzogen werden. Hier ein paar Beispiele:

- Von der Effizienz des vierkammerigens Herzens der Säugetiere hängt die Funktion so vieler Merkmale und Organe ab, dass sich seine Struktur nicht mehr nennenswert verändern kann.

- Wale und Delfine rekapitulieren während ihrer Entwicklung den konventionellen Säugerbauplan mit Zahnanlagen und Beinknospen, obwohl sie weder Kauwerkzeuge noch Extremitäten besitzen. Der Grund ist, dass die Organanlagen für eine formgerechte Entwicklung des Kiefers und des Beckens benötigt werden.

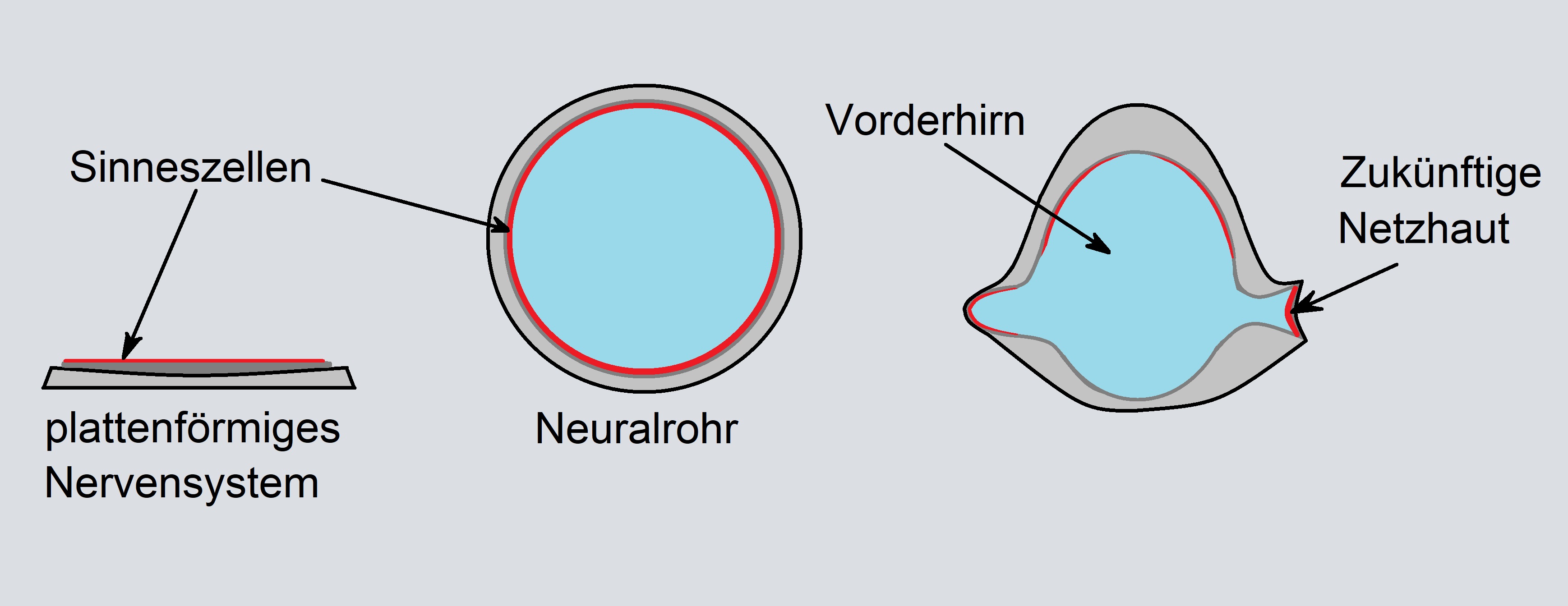

- Bei den Wirbeltieren bilden sich während der Embryonalentwicklung aus dem sogenannten Neuralrohr Gehirn, Rückenmark und Augen. Unter der "organisierten Herrschaft" des "Mastergens" PAX-6 quellen aus dem hinteren Bereich des Vorderhirns Wülste (die sog. Augenblasen) hervor, die sich zum doppelwandigen Augenbecher umformen. Die Ausstülpung, aus der die künftige Netzhaut entsteht, kann nur in "eine Richtung" erfolgen. Aufgrund dieses konstruktiven Zwangs wird die Netzhaut ebenfalls der Inversion unterzogen, obwohl dies konstruktiv widersinnig ist. Siehe: NEUKAMM & BEYER (2011) sowie Das Argument der Designfehler ("unintelligentes Design").

Abb. 2 Ontogenetische Entwicklung der inversen Netzhaut, ausgehend vom platten Nervensystem einfacher Deuterostomier (etwa Seesterne) zum ins Körperinnere eingesenkten Neuralrohr als Anlage des Gehirns und Rückenmarks. Umgezeichnet nach FRANZE & GROSCHE (2008).

Wir sehen also, dass die "kausalen Mechanismen für die Invarianz der Entwicklung" entwicklungsbiologische Mechanismen sind, durch die sich die Konservativität und morphologische Abgrenzbarkeit der Baupläne ("Grundtypen") begründet. Aus Sicht der Evolution, die ihr stammesgeschichtliches Erbe nicht abschütteln kann, ist die starre Rekapitulation des Säugerbauplans bei Walen, die inverse Netzhaut bei Wirbeltieren u.v.a. zwingend. Ihre Entstehung wurde durch historisch gewachsene Entwicklungsprozesse, die sich teils bis zu den urtümlichen Chorda-Tieren zurückverfolgen lassen, erzwungen. Die Behauptung, es seien keine Mechanismen bekannt, die "constraints" erklären könnten, wirkt aus entwicklungsbiologischer Sicht daher nicht gerade kompetent.

Im Übrigen argumentiert JUNKER widersprüchlich, indem er ein Argument benützt, das er an anderer Stelle zurückweist: Wird zugunsten des Grundtypmodells argumentiert, ist der Hinweis auf constraints empirisch wohlbegründet. Werden constraints dagegen in die moderne Evolutionstheorie implementiert, ist ihr Argument "empirisch leer"! JUNKER argumentiert asymmetrisch, so wie es ihm gerade weltanschaulich in den Kram passt.

6. Der methodologische Status des Grundtypmodells

JUNKER behauptet, das Grundtypmodell erkenne die bewährten methodologischen Prinzipien der Wissensgewinnung an, denn alle naturwissenschaftlich behandelbaren Fragen würden auch im Rahmen der Grundtypenbiologie abgehandelt. Außerdem argumentiere NEUKAMM asymmetrisch. Wenn die Aussage "Die Annahme einer transzendenten Schöpfung trägt demnach gar nichts zum Verständnis der Zusammenhänge bei, die es gerade zu erforschen gilt!" richtig sei, müsse im Interesse einer symmetrischen Argumentation gleiches auch für die Evolutionstheorie gelten. Leider ist an diesen Aussagen so einiges falsch:

- Es existiert keine methodologische Handhabe zur Beschreibung und kausalen Erklärung des im Rahmen des Schöpfungsparadigmas postulierten Erschaffungsaktes, so dass das Grundtypmodell in diesem Punkt auch keine wissenschaftlich relevanten Antworten liefert. Während evolutionäre Modelle die Entwicklung der Arten auf empirisch begründete, entwicklungsbiologisch erforschbare Mechanismen zurückführen, wird die Frage nach den Mechanismen der Entstehung polyvalenter Stammformen im Grundtypmodell ausgeklammert. Die Frage, warum grundtypübergreifende Formähnlichkeiten bestehen, lässt sich derzeit nur mithilfe der Evolutionstheorie befriedigend beantworten. Damit bleibt das Grundtypmodell hinter dem empirischen Gehalt evolutionärer Modelle zurück.

- Im Skeptiker-Artikel wird begründet, weshalb sich die Annahme von der Erschaffung polyvalenter Stammformen als integraler Bestandteil des Grundtypmodells weder als nützlich noch als bedeutsam für die Erkenntnis der empirischen Wirklichkeit erweist, sondern als Hemmschuh: Überall dort, wo eine Schöpfung angenommen wird, büßt das Modell an Erklärungskraft ein und trägt nichts mehr zum Verständnis der Zusammenhänge bei, die es gerade zu erforschen gilt. Wenn JUNKER dies bestreitet, müsste er in der Lage sein zu zeigen, in welchen Bereichen Erklärungen vorliegen, die über die Erklärungen evolutionärer Modelle hinausgehen.

Literatur

FRANZE,K. & GROSCHE, J.(2008) MÜLLER-Zellen in einem anderen Licht. Biospektrum 14, 701–703.

JUNKER, R. (2006) Verfehlte Kritik an der Grundtypenbiologie. http://www.genesisnet.info/index.php?News=58

JUNKER, R. & SCHERER, S. (2013) Evolution. Ein kritisches Lehrbuch. Weyel-Verlag, Gießen.

JUNKER, T. (2009) Kreationisten erklären die Evolution: Das "kritische Lehrbuch" von Reinhard JUNKER und Siegfried Scherer. In: NEUKAMM, M. (Hg.) Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus. Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation. Religion, Theologie und Naturwissenschaft, Bd. 19. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, 321–338.

NEUKAMM, M. (2005) Die kreationistische Grundtypenbiologie in der Kritik. Warum es keine empirisch-wissenschaftliche Schöpfungsforschung geben kann. Skeptiker 18 (4/05), 144–150.

NEUKAMM, M. (2009) Evolution im Fadenkreuz des Kreationismus. Darwins religiöse Gegner und ihre Argumentation. Vandenhoeck & Ruprecht.

NEUKAMM, M. & BEYER, A. (2011) Genial daneben: Das irreparable Design des Linsenauges.

NEUKAMM, M. (2014) Darwin heute: Evolution als Leitbild in den modernen Wissenschaften. WBG, Darmstadt.

RIEDL, R. (1990) Die Ordnung des Lebendigen. Piper-Verlag, München.

Autor: Martin Neukamm