Druck-Version

Faktenwissen

Die Evolution des Bakterienmotors (Flagelle) ist erklärbar

Mit Analysen zur neu erschienenen 7. Auflage von JUNKER/SCHERER (2013)

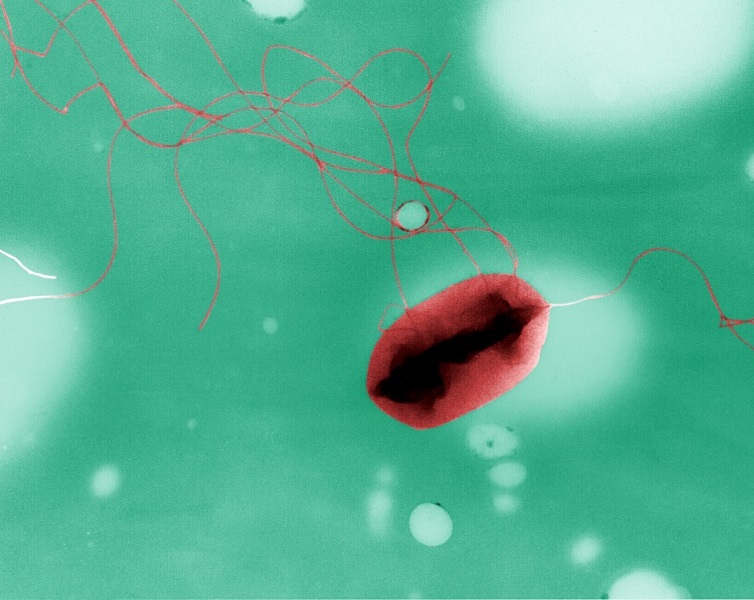

Die bakterielle Flagelle ("Bakterienmotor" oder Rotationsmotor) ist eine hochkomplexe, molekulare Maschine, mittels derer sich Bakterien wie mit einem Schiffspropeller fortbewegen können. Kritiker zweifeln an der Evolvierbarkeit einer solchen Struktur. Es wird behauptet, die bekannten Evolutionsmechanismen könnten den Ursprung einer derart komplexen Struktur nicht erklären. Nach heutigem Ermessen sei, aus evolutionärem Blickwinkel, die Entstehungswahrscheinlichkeit viel zu gering; die Herkunft von Flagellen könne nur mittels eines intelligenten Planers plausibel erklärt werden.

Nun hat der amerikanische Biologe Nicholas MATZKE ein durch empirisches Wissen gestütztes Modell formuliert, das zeigt, wie in mehreren, von der Selektion begünstigten Zwischenschritten eine funktionierende Flagelle entstehen konnte. An diesem Modell wurde bis heute keine zureichende Kritik formuliert. Lediglich Siegfried SCHERER, der Co-Autor von "Evolution – ein kritisches Lehrbuch" (2013), schrieb dazu eine Erwiderung. Er bekräftigt darin sein Fazit: "Die Entstehung des bakteriellen Rotationsmotor ist unbekannt".

Um dem Leser die Bildung einer eigenen fundierten Meinung zu ermöglichen, sollen in diesem Beitrag SCHERERs Einwände detailliert untersucht und nach dem aktuellen Wissensstand über den molekularen Aufbau, die Evolution und die Vielfalt der bakteriellen Flagellensysteme beurteilt werden. Außerdem werden die entsprechenden Kapitel zur Flagellenevolution in JUNKER/SCHERER (2006) und (2013) miteinander verglichen und analysiert. Im abschließenden Kapitel wird das allgemeinere Argument der "irreduziblen Komplexität" logisch zurück gewiesen.

PDF-Dokument [ca. 343 kB]

Aus dem Inhalt

- Einführung: Flagellen und "irreduzible Komplexität"

- Bau und Entstehung von Flagellen: Das Modell von Nick MATZKE (2006)

- Die Kritik von Siegfried SCHERER (2010) – methodologische Reflexionen

- Die Ähnlichkeit verschiedener Flagellenproteine

- Zur Entstehung und Optimierung von Adhäsions-Proteinen

- Mutationen am Vorläufergen

- Eine Faltung, viele Funktionen

- Wahrscheinlichkeitsrechnungen einmal anders

- Mutationen am Sekretionsapparat

- Probleme der Genregulation

- Steht die DARWINsche Evolution der Flagellenevolution im Weg?

- Fixierung der Loci in der Population

- "Versteckte Teleologie"? SCHERERs Irrtum über das Wirken von Selektion

- SCHERERs Argumentum ex silentio

- JUNKER/SCHERER (2013) – was hat sich gegenüber der 6. Auflage verändert?

- Warum das Argument der "irreduziblen Komplexität" nicht überzeugt

- Fazit: Die Entstehung bakterieller Flagellen ist erklärbar

Zusammenfassung und Ausblick

Die Autoren dieses Beitrags zeigen, dass die wesentlichen (wenn auch nicht alle) Hauptschritte in der Evolution des Bakterienmotors durch MATZKES Modell erklärt werden können. SCHERERs Kritik an diesem Modell erweist sich sowohl aus methodologischer als auch aus biologischer Pespektive als nicht stichhaltig. Vieles dessen, was er an Komplikationsszenarien entwirft, ist schlecht begründet, in einigen Fällen sogar falsch.

Vergleicht man die entsprechenden Kapitel in JUNKER/SCHERER (2006; 2013), zeigt sich ein bemerkenswerter Rückzug von altbekannten Positionen. Nach der Rezeption von MATZKEs Modell wurde das "Flagellenkapitel" grundlegend verändert. Dass neuerdings gänzlich auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen verzichtet wird, spricht Bände. Offenbar hat man zur Kenntnis genommen, dass Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht vernünftig sind, solange man nicht alle möglichen und unmöglichen evolutionären Wege kennt.

Was das Evolutionsmodell angeht, so versuchen die Autoren, es anhand der bereits in SCHERER (2010) dargelegten Argumente zu entkräften und dessen wissenschaftliche Bedeutung zu marginalisieren. Sie gebrauchen dazu ein Argumentum ex silentio, wonach das vermeintliche Schweigen der Fachwelt zu MATZKEs Modell als Indiz für eine ablehnende Haltung angeführt wird. Aber abgesehen davon, dass "Schweigen" viele Gründe haben kann: Lässt sich einem Modell, das die Autoren offenbar dazu nötigte, ihre Argumentation vollständig zu erneuern und ihre wesentlichen Aussagen zu entschärfen, wirklich mangelnde "Tragfähigkeit" unterstellen? Hier wirken die Autoren wenig überzeugend – vor allem, wenn man das Eingeständnis SCHERERs (2010, 25) bedenkt, "dass die zu überwindende Lücke [nach MATZKE] weit kleiner wäre, als von JUNKER & SCHERER [2006] angenommen". Leider fehlt dieses Eingeständnis in 7. Auflage ihres "Evolutionsbuchs".

In der Gesamtschau lässt sich sagen, dass die Argumentation im "Flagellenkapitel" im Vergleich mit den vorhergehenden Auflagen einige positive Wendungen genommen hat. Beispielsweise sind die Ausführungen zur "neutralen Evolution" (S. 171–173) fachlich einwandfrei und fair in der Gesamtbetrachtung. Obwohl SCHERER ein fragwürdiges 10-Faktorenereignis für den 4. Zwischenschritt in MATZKEs Modell postuliert, wird prinzipiell zugestanden, dass diese 10 Mutationen schrittweise durch "neutrale Evolution" in der Population fixiert worden sein könnten (auch wenn er Argumente anführt, die dagegen sprechen).

Entsprechend vorsichtig formuliert sind die skeptischen Einschätzungen und Zusammenfassungen am Ende des Kapitels. Man würde sich diesen fairen Schreibstil auch von anderen Evolutionsgegnern wünschen. Von einer inhaltlich rundum korrekten Darlegung und Abschätzung der Fakten ist das Evolutionsbuch trotzdem um einiges entfernt. Vielleicht ändert sich dies in einer 8. Auflage?

Überraschend kam vor allem folgendes Zugeständnis aus SCHERERs Feder: Auf S. 175 findet sich die bemerkenswerte Aussage, man könne

"aus Erklärungsdefiziten als solchen keine weltanschaulichen Schlussfolgerungen ziehen, denn vielleicht werden die derzeit durchaus massiv erscheinenden Probleme in Zukunft befriedigend gelöst. Damit wäre das Erklärungsdefizit behoben. Der Schluss von naturwissenschaftlich darstellbaren Erklärungsdefiziten auf transzendente Ursachen bei der Entstehung biomolekularer Maschinen ist deshalb nicht ratsam."

Deutlicher kann man wohl kaum an diesem exemplarischen Beispiel dem ID-Argument eine Absage erteilen! Unbeeindruckt von SCHERERs Empfehlung zieht Reinhard JUNKER, der Hauptautor des Buches, diesen Schluss dennoch – und zwar in Gestalt des so genannten "abduktiven Schlusses" (S. 336) - und steht damit hinter SCHERERs Einsicht zurück.

Dies ist ein Beispiel dafür, dass die einzelnen Kapitel des Buchs in ihrer Qualität recht heterogen sind. SCHERERs vergleichsweise gut geschriebenes "Flagellen-Kapitel" darf nicht darüber hinweg täuschen, dass das Buch als Ganzes noch immer methodologisch wie inhaltlich Fragwürdiges enthält bzw. Wissen und Glaube in ungerechtfertigter Weise vermengt.

Autoren: Martin Neukamm, Andreas Beyer & Heinz-Hermann Peitz