PDF-Version

Philosophische Analyse

Das Argument der Feinabstimmung der Naturkonstanten

Besprechung des Buches "Welt ohne Gott" - Teil 3

In seinem Buch Welt ohne Gott? Eine kritische Analyse des Naturalismus setzt sich der Chemiker und evangelikale Christ Markus WIDENMEYER mit der "Ordnung" in der Natur auseinander und entwickelt daraus Argumente gegen den Naturalismus der Naturwissenschaften. Er vertritt sogar den Anspruch, selbigen widerlegt zu haben (beispielsweise auf Seite 10) und betrachtet den Schluss auf einen göttlichen Ursprung der Welt als Schluss auf die beste Erklärung. Im vorliegenden dritten Teil unserer Buchbesprechung widmen wir uns dem Argument der so genannten Feinabstimmung der Naturkonstanten, die notwendig zu sein scheint, um die Entstehung von Leben im Kosmos zu ermöglichen.

Das Argument der "zweckmäßig eingerichteten" Ordnung

WIDENMEYER (2014) setzt voraus, dass nur bestimmte, a priori sehr unwahrscheinliche kosmische Randbedingungen (die sich wiederum durch bestimmte Naturkonstanten und Naturgesetze ausdrücken lassen) Leben ermöglichen. Folglich brauche es einen Schöpfer, der diese zweckmäßigen Bedingungen (oder, wie viele sagen, die Feinabstimmung der Naturkonstanten) sowie das "komplexe Gerüst an physikalischen Naturgesetzen" hervorgebracht habe. In WIDENMEYERs Buch fällt der Begriff "Feinabstimmung" (engl. fine-tuning) nicht explizit, aber das Argument lässt sich dort erschließen, wo auf die spezifisch "eingerichtete" Ordnung des Universums, die Leben erst ermögliche, Bezug genommen wird:

"Wir finden ein Universum vor, das in einem unvorstellbaren Grad geordnet und dabei ganz genau so eingerichtet ist, dass es eine hochkomplexe Chemie bis hin zu biologischem Leben geben kann. Seine Ordnung gehorcht mathematischen Prinzipien, die der menschliche Geist unabhängig von Beobachtungen des Universums erfassen kann. Im Rahmen des Naturalismus wäre diese Ordnung ein radikal unerklärlicher Zufall mit einer unvorstellbar geringen Wahrscheinlichkeit. Hier wäre ein völlig ungeordnetes und chaotisches Universum zu erwarten – oder viel eher gar nichts." (ebd., 195)

"Die einzige funktionierende Erklärung für die unvorstellbare Ordnung einer Welt, die ganz exakt so eingerichtet ist, dass es eine hochkomplexe Chemie, mathematisch formulierbare Strukturen und schließlich Lebewesen geben kann, ist analog dazu [zu menschlicher Kreativität; M.N.] die kreative Konzeption und Erschaffung durch (mindestens) ein äußerst intelligentes Wesen, das auch die Macht besitzt, derartige Pläne zu realisieren. Nur so sind die gigantische Ordnung der physikalischen Welt und ihre mathematische, rationale Verstehbarkeit erklärbar." (ebd., 198)

Einwand 1: Die Begrifflichkeiten setzen das zu Beweisende voraus

Zunächst einmal ist es hochproblematisch, von einer eingerichteten Ordnung der Welt zu sprechen, weil damit ein teleologischer Begriff auf die Natur übertragen wird, der schon voraussetzt, was belegt werden soll. Auch der Begriff "Feinabstimmung" ist kein physikalischer, sondern ein technologischer Ausdruck, der das zu Beweisende voraussetzt. Sofern der Ausdruck metaphorisch benutzt wird, ist die Redeweise unbedenklich. WIDENMEYER hingegen benutzt es als ontologisches Argument, erkennt aber nicht den fatalen Begründungszirkel: Eine "Welt, die ganz exakt so eingerichtet ist…", wurde logischerweise eingerichtet (quod erat demonstrandum), aber dass die Welt eingerichtet wurde, das gilt es gerade zu belegen.

Man kann es auch anders formulieren: Alles, was wir wissen, ist, dass wir existieren, weil die Naturgesetze Leben ermöglichen (s. Einwand 4). Die Folgerung, dass die Welt so eingerichtet ist, damit Leben existiert, kann dagegen nur als empirisch unbegründete These vorausgesetzt werden (MITTELSTAEDT 2001, 143).

Einwand 2: Fine-tuning stützt nicht den Supranaturalismus

Des Weiteren spricht gegen WIDENMEYERs Argumentation, dass die Annahme eines Schöpfers, der so mächtig ist, dass er das Universum erschaffen konnte, gar kein Fine-tuning erwarten lässt – und dieses somit logischerweise auch nicht erklären kann (SOBER 2003). Hätte ein solcher Schöpfer Leben hervorbringen wollen, hätte er dies nämlich auch tun können, ohne die Naturkonstanten darauf einzustellen: Selbst wenn keine der als feinabgestimmt angenommenen Naturkonstanten die richtigen Werte besäßen, wäre es für ihn möglich, in einem solchen weitestgehend unwirtlichen Kosmos an einigen Stellen die "richtigen" Bedingungen zu erschaffen – d.h. ein "Wunder" geschehen zu lassen, für das es keine Feinabstimmung braucht. Im Umkehrschluss ist die Feinabstimmung somit eher ein Indiz dafür,

"… dass in unserem Universum alles mit rechten Dingen zugeht, dass es also keine übernatürlichen Eingriffe gibt, die auf ein intelligentes, übermächtiges Wesen verweisen" (GEIGER 2007, 4).

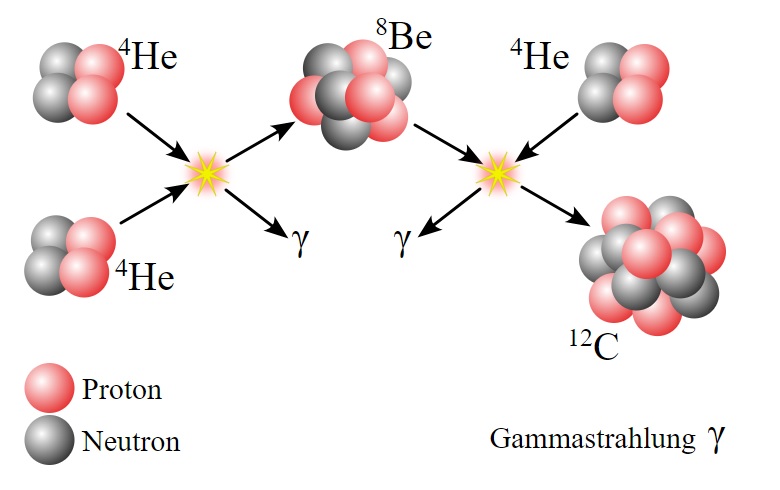

Zum Beispiel haben die berühmten Resonanzen zwischen den Atomkernen Helium-4, Beryllium-8 und Kohlenstoff-12 nur in einem evolvierenden Kosmos Sinn, da unter anderen Voraussetzungen Leben auf Kohlenstoffbasis nicht hätte natürlich entstehen können (Abb. 1). Nimmt man dagegen an, Gott habe das Leben durch "sein Wort" erschaffen, braucht es keine Kernresonanzen.

Ihr Fehlen wäre geradezu ein Symptom des Scheiterns des Naturalismus; die Existenz von Leben auf Kohlenstoffbasis könnte in einem solchen Kosmos nur als Wunder bezeichnet werden! Daher stützt Fine-tuning nicht den Supranaturalismus (IKEDA & JEFFERYS 2006).

Abb. 1 Bevor sich im Kosmos Leben bilden konnte, war die Entstehung von Kohlenstoff im Innern von Sternen notwendig. Dazu müssen zwei Helium-Kerne (4He) miteinander zu einem Beryllium-Kern (8Be) verschmelzen und in einem weiteren Schritt ein Beryllium-Kern mit einem Heliumkern zum Kohlenstoff (12C) fusionieren. Das Problem dabei: 8Be ist so instabil, dass es augenblicklich wieder zerfällt und nicht zur Bildung von Kohlenstoff zur Verfügung stehen kann. Das Szenario, dass drei Helium-Kerne gleichzeitig zusammenstoßen, ist wiederum so unwahrscheinlich, dass sich Kohlenstoff nur extrem langsam bildet. Dieses Problem der Beryllium-Barriere wird durch die so genannte Tripel-Resonanz abgemildert: Die Energie zweier 4He-Kerne entspricht fast genau dem Grundzustand von 8Be, und die Energie der beiden Kerne 8Be und 4He entspricht einem Anregungszustand des 12C. Dadurch erhöht sich die Entstehungswahrscheinlichkeit des Kohlenstoffs deutlich. Die Tatsache, dass die Bildung von Kohlenstoff von der Übereinstimmung der Energieniveaus abhängt, wird oft als Beispiel für Feinabstimmung angeführt. Diese hat aber nur in einem evoluierenden Kosmos Sinn; in einer Welt, in der ein Gott Leben erschuf, wäre sie so sinnlos wie unerklärlich. Bildquelle: Borb assumed (based on copyright claims), Triple-Alpha Process, CC BY-SA 3.0.

Das Fine-tuning-Argument ist bestenfalls ein Argument für den so genannten Deismus von Gottfried Wilhelm LEIBNIZ, der behauptet, dass ein Planer den Kosmos so eingerichtet habe, dass sich die Strukturen in ihm von selbst entwickeln (evolvieren). Der Deismus hat mit dem von WIDENMEYER propagierten Supranaturalismus aber nichts zu tun, denn ersterer akzeptiert den weltimmanenten Naturalismus. Die Begründung für einen in der Welt agierenden Gott, gar für eine monotheistisch-abrahamitische Religion, liefert das Fine-tuning-Argument gerade nicht.

Einwand 3: Argumente gegen eine Feinabstimmung lokaler Parameter

Die These, dass die physikalischen Parameter "abgestimmt" sind, um Leben zu ermöglichen, ist auch deshalb nicht plausibel, weil der weitaus größte Teil des Universums keinerlei Leben beherbergen kann. Hier gilt es zwischen zwei Arten der Feinabstimmung zu unterscheiden: Die globalen kosmologischen Randbedingungen, etwa die Stärke der vier Grundkräfte (s. Einwand 6), sowie lokale astronomische Parameter, die es für den Lebenserhalt braucht: ein günstiger Abstand des Planeten zur Sonne, einen Mond, der die Planetenbahn stabilisiert, die Schiefe der Erdachse auf der Ekliptik usw.

Betrachtet man solche lokalen Parameterwerte, wird der Fehlschluss auf eine Feinabstimmung offensichtlich: Wer annimmt, ein Demiurg habe die Verhältnisse auf unserem Planeten aufeinander abgestimmt, ist nicht in der Lage, die gigantische kosmische Maschinerie zu erklären, welche die Erde so unbedeutend macht, wie ein Sandkorn in der Wüste.

Weshalb, so fragt SCHMIDT-SALOMON (2005, 5), existiert ein Universum, welches

"…in weiten Teilen keinerlei Leben ermöglicht, wenn es doch eigentlich nur um das Seelenheil jener affenartigen, auf zwei Beinen laufenden Säugetiere geht, die einen winzig kleinen Planeten am Rande der Milchstraße bewohnen? Hätte es für die ihm unterstellten Zwecke nicht völlig genügt, eine kleine Scheibe mit darüber gewölbtem Firmament zu erschaffen – etwa so wie sich die Verfasser des biblischen Schöpfungsmythos die Welt vorstellten?"

Einen lebensspendenden Planeten im Ensemble mit geschätzt 1022 weiteren kosmischen Objekten kann man nicht als Beleg für eine Planung anführen. Es ist offensichtlich, dass die Bedingungen auf der Erde nicht mehr sind als ein Glückstreffer in der kosmischen Lotterie, der eine wahrhaft astronomische Anzahl von "Nieten" gegenüber steht. Dieser Befund passt bestens zur naturalistischen Sichtweise. Wie so oft stellt das Planmäßigkeitsargument selektiv den vermeintlichen "Sinn" in der Welt heraus – und übersieht den "Unsinn".

Der Philosophieprofessor Robert Todd CARROLL (2013) stellt fest:

"The sun will be unable to support life on this planet some day. It is already unable to support life on several other planets. What does this fact prove about design? Nothing. The axis of the earth has been different and will be different again. Someday this planet will be uninhabitable. What does that prove about design, intelligent or otherwise? Nothing. We can't deny that if millions of factors did not occur, we wouldn't be here. So what? Many of these factors did not exist in the past and will not exist in the future on this planet. There was a time when there was no life on this planet and there will be a time when no life exists here in the future. There was a time when this planet did not exist and there will be a time in the future when it will not exist. What does that prove about design? Nothing. There are countless planets that exist which do not have the conditions necessary for life. What do they prove about design? Nothing."

Einwand 4: Das "anthropische Prinzip" ist trivial

Es kann nicht überraschen, dass wir uns in einem Kosmos wiederfinden, der Eigenschaften hat, die Leben ermöglichen; man spricht auch von der Trivialität des anthropischen Prinzips: Wenn es sie nicht gäbe, wären wir nicht hier, so dass es auch keinen Grund gibt, sich darüber zu wundern. Dazu der Wissenschaftstheoretiker Bernulf KANITSCHEIDER (2015, 194f):

"Wie geht man nun mit den kontingenten, für uns günstigen astronomischen Randbedingungen der Erde um, die uns das Leben auf diesem Gesteinsplaneten ermöglichen? In diesem Fall wird vermutlich niemand auf den Zufall rekurrieren, sondern auf den versteckten Selektionseffekt, der darin besteht, dass wir als Bewohner dieser Erde auf anderen Planeten mit gänzlich verschiedenen Atmosphären nicht existieren könnten. Nun wissen wir aber, dass es eine Vielzahl von Fixsternen mit eigenen Planetenringen gibt und dass die Zahl der entdeckten Exoplaneten täglich wächst. Deshalb ist es naheliegend, den scheinbaren Zufall, dass wir auf einem lebensfreundlichen Planeten leben, dem Selektionseffekt zuzuschreiben, dass wir nur auf einem solchen Planeten diese Beobachtungen machen. Während der Großteil von Trabanten der Fixsterne ohne Leben auskommen muss, gibt es eine kleine epistemische Untermenge von Wandelsternen, die gerade die richtigen Oberflächenkonfigurationen und chemischen Baustoffe für Leben besitzen, so dass sich erkenntnisfähige Organismen bilden können.

Diese Gedankenkette kann man auch auf das Universum übertragen, nur mit dem Unterschied, dass anders als die Exoplaneten die anderen Welten [Parallelwelten; M.N.] nicht direkt beobachtet, sondern nur indirekt etwa über die Auswertung des Inflationären Szenariums bestimmt werden können."

Jener Selektionseffekt, der die passenden lokalen Randbedingungen auf unserer Erde erklären kann, vermag also auch die passenden globalen zu erklären. Zudem ist der Schluss von multiplen Planetensystemen und Galaxien auf die Existenz multipler Universen, deren Gesamtheit man als Multiversum bezeichnet, weit weniger exotisch als WIDENMEYER und seine Gesinnungsgenossen behaupten.

Was hat es mit der Multiversums-Theorie auf sich, und wodurch wird sie gestützt?

Exkurs: Selbstreproduzierende inflationäre Universen

Die Theorie selbstreproduzierender inflationärer Universen stammt von dem Kosmologen Andrei LINDE. Sie ist ein vielversprechender Kandidat zur Erklärung der kosmologischen Randbedingungen. Sie sagt aus, dass unser Kosmos keine einzelne, expandierende Seins-Sphäre ist, sondern ein "selbstgenerierendes Fraktal, aus dem unablässig andere inflationäre Universen sprießen" (LINDE 1995). Inflationär bedeutet, dass sich diese Universen in den ersten Sekundenbruchteilen weitaus rascher (nämlich exponentiell) ausdehnen als danach. So stob unser Universum innerhalb von 10-32 Sekunden um den gewaltigen Faktor von 1050 auseinander und wuchs der Größe subatomarer Partikel auf das Volumen einer Grapefruit an. Nach Ende dieser Epoche sollte es den energetischen Grundzustand erreicht haben.

Da die Aussagen der Multiversums-Theorie logisch mit dem inflationären Szenario verknüpft sind, ist sie indirekt prüfbar: Wenn sich bestätigt, dass das Universum eine Epoche exponentieller Ausdehnung erfuhr, wird dadurch auch die Multiversums-Theorie gestützt. Tatsächlich konnten jüngste Auswertungen der Daten des PLANCK-Satelliten über die Beschaffenheit der kosmischen Hintergrundstrahlung das Inflationsmodell eindeutiger bestätigen als zuvor (COWEN & CASTELVECCHI 2014).

Zudem ist das inflationäre Szenario unter bestimmten Voraussetzungen aus der Quantenmechanik und Allgemeinen Relativitätstheorie ableitbar. So kann man sich das Vakuum mit (skalaren) Quantenfeldern angefüllt vorstellen, etwa mit dem sog. HIGGS-Feld, mit dem ein gleichnamiges Teilchen, das HIGGS-Boson (Abb. 4), verbunden ist. Die Energiedichte des Feldes kann lokal durch Schwankungen (so genannte Quanten-Fluktuationen) immer wieder auf hohe Werte ansteigen. Wird dadurch ein bestimmter Wert überschritten, entsteht ein Zustand, den man als falsches Vakuum bezeichnet um anzudeuten, dass er nicht von Dauer ist. Berechnungen zeigen, dass ein skalares Feld mit sehr flacher Potenzialkurve (ein so genanntes Inflaton-Feld) im Zustand des falschen Vakuums einen negativen Druck hat. Nach der Allgemeinen Relativitätstheorie führt dies zu einer abstoßenden Kraft und zu einer exponentiellen Ausdehnung des betreffenden Raumbereichs – zu einem Urknall.

Anfangs erfüllte das Inflaton-Feld nur ein unvorstellbar kleines Quantenvolumen, eine Art Spin-Netzwerk oder Raumquant, welches sich nun allerdings rasend schnell bis in kosmische Dimensionen ausdehnt. Bemerkenswerterweise bleibt die Energiedichte des falschen Vakuums dabei konstant; sie "verdünnt" sich durch die Expansion also nicht. Die Gesamtenergie des Volumens steigt sogar exponentiell an und sorgt dafür, dass das HIGGS-Feld im Zustand des falschen Vakuums verharrt.

Durch quantenphysikalische Prozesse kommt es immer wieder dazu, dass Teilbereiche dieses falschen Vakuums "zerfallen", also die Energieschwelle zum echten Vakuum durchtunneln. Dabei entsteht eine Vakuum-Blase, die rasch keine Verbindung mehr zum sich weiterhin exponentiell ausdehnenden "falschen" Vakuum hat. In einer solchen Blase wird die gewaltige Energie des falschen Vakuums freigesetzt und erfüllt das Universum nahezu homogen mit Strahlung und heißen Teilchen. Der Quantentheorie zufolge ist dies ein unaufhörlicher Prozess; jede Blase (Abb. 2) repräsentiert ein Universum mit individuell verschiedenen Randbedingungen, die vollständig aus dem Zerfall des falschen Vakuums folgen. Wie in einer Lotterie sollten so auch immer wieder Universen entstehen, in denen Leben möglich ist.

Abb. 2 Künstlerische Darstellung der Multiversums-Theorie: Durch Vakuum-Fluktuation entstehen und vergehen unaufhörlich Quantenfelder und virtuelle Teilchen. Kurzzeitig kann dabei auch ein sog. Inflaton-Feld entstehen. Nimmt dessen Energiedichte durch Fluktuation sehr hohe Werte an, übt es einen starken negativen Druck aus und wird dadurch zum Gegenspieler der Gravitation: eine explosive Ausdehnung des Ur-Kosmos (Urknall) ist die Folge. Wenn Teilbereiche dieses falschen Vakuums "zerfallen", also die Energieschwelle zum echten Vakuum durchtunneln, entstehen "Blasen" in der Raumzeit, die rasch keine Verbindung mehr zueinander haben. Jede Blase repräsentiert einen anderen Kosmos mit jeweils eigenen Naturgesetzen und -Konstanten. Bildquelle: Engel62/Pixabay.com.

WIDENMEYER erhebt gegen diese Theorie den Einwand, dass das Multiversum selbst einer Grundordnung aufsäße, die "unendlich unwahrscheinlich" sei:

"Selbst wenn in den verschiedenen Untersystemen des Multiversums unterschiedliche Naturgesetze und Anfangsbedingungen herrschen sollten, müssten sie doch bestimmte Ordnungsmerkmale gemeinsam haben: Sie müssten zumindest in irgendeiner Form eine konkrete, physikalische Realität darstellen und sie müssten den übergeordneten Naturgesetzen des Multiversums folgen. Nun haben wir bereits gesehen, dass eine Vergrößerung realer, geordneter Systeme eine ungefähr exponentielle Zunahme ihrer Ordnung mit sich bringt. Damit sind wir am entscheidenden Punkt: Ein Multiversum, bei dem der Umfang des physikalischen Systems um das fast Unendliche vergrößert wäre, müsste folglich eine so gut wie unendliche Ordnung besitzen. Es wäre [gemäß dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik; M.N.] praktisch unendlich unwahrscheinlich." (ebd., 141)

Den Einwand, dass das Multiversum selbst eine geordnete Struktur besäße, kann man zwar gelten lassen. Eine solche Grundstruktur wäre durch die große vereinheitlichte Theorie (GUT) beschrieben, die per Definition für das gesamte Multiversum gälte. Die Wahrscheinlichkeitsaussage ist jedoch unhaltbar: Wenn es ein Inflaton-Feld gibt, dann ist die Tunnelung (Universen-Bildung) ein in der Summe energetisch und entropisch wahrscheinlicher Vorgang; man muss dabei bedenken, dass sich das Feld nicht im Grundzustand befindet.

Zudem darf der 2. Hauptsatz der Thermodynamik nicht einfach auf das Multiversum extrapoliert werden. Es ist fraglich, ob das Entropiekonzept in Urknallnähe überhaupt anwendbar ist und worauf genau sich dort ein 2. Hauptsatz der Thermodynamik beziehen würde.

Das Wahrscheinlichkeitsargument ist schon deshalb unsinnig, da Quanten-Fluktuationen in einer fundamental zeitlosen Welt auftreten: Dem Quantenvakuum stand buchstäblich eine Ewigkeit zur Verfügung, um ein "geordnetes" Multiversum entstehen zu lassen.

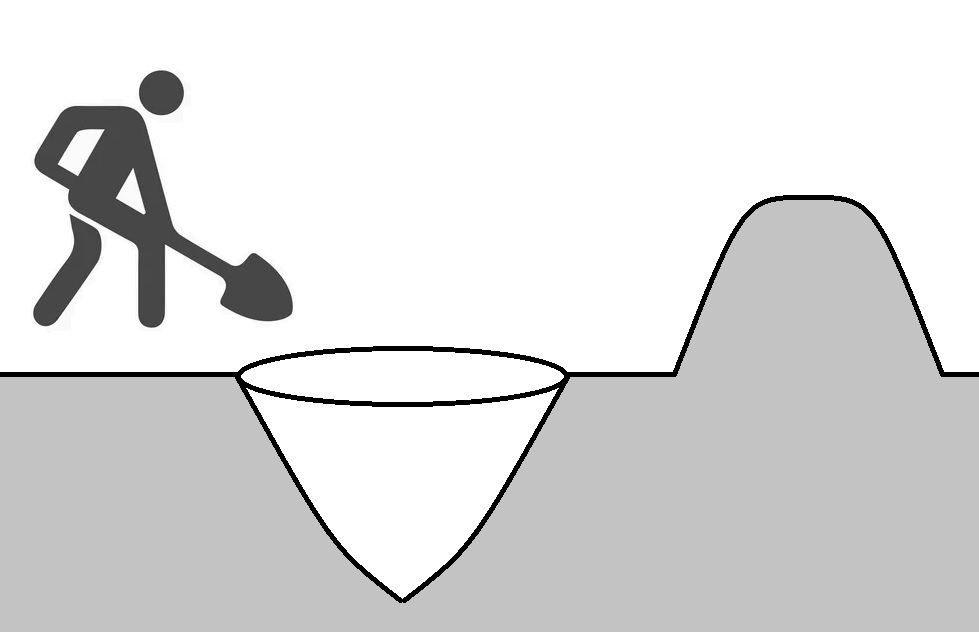

Doch woher stammt die gewaltige Energie, die sich in Form von Teilchen und Strahlung in immer neuen Universen materialisiert? Die Energie des falschen Vakuums nimmt mit fortschreitender Ausdehnung immer weiter zu. Aber dies ist nur der positive Anteil, den wir in der Materie sehen. "Bezahlt" wird diese Energie durch die abstoßende Kraft des falschen Vakuums, die Materie und Raum gewaltig auseinander treibt. Der Anteil der im Gravitationspotenzial der auseinander stiebenden Materie gespeicherten Energie ist negativ und gleicht den Anteil der positiven Energie aus. In der Summe besitzen also die Universen Null Energie; ein Indiz dafür, dass das Universum keinen Verursacher brauchte (KRAUSS 2013).1)

Abb. 3 Die Tatsache, dass das Universum in der Summe eine Energie von Null hat, kann man sich mithilfe eines Arbeiters veranschaulichen, der ein Erdloch aushebt. Der Aushub repräsentiert die positive Energie des Universums, das zurückgebliebene Loch die negative Energie der Gravitationsfelder. Beide Energieanteile summieren sich zu Null.

Einwand 5: Die Annahme eines "Planers" ist völlig erfahrungsresistent

Die Gleichsetzung des HIGGS-Feldes mit dem Inflaton-Feld ist derzeit zwar noch spekulativ, aber das inflationäre Szenario ist empirisch gut bestätigt. Es ist somit ein Modell der Erfahrungswissenschaften. Warum also sollte man es zugunsten der erfahrungsresistenten Behauptung, ein Planer habe das Universum passend eingerichtet, aufgeben? Nichts Empirisches spricht für die Planbarkeit von Naturgesetzen, im Gegenteil: Kein noch so intelligenter Planer vermag das gesetzmäßige Verhalten der Dinge zu ändern, sich beispielsweise mit Überlichtgeschwindigkeit fortzubewegen.

Der Schluss auf eine Gottheit, die dies prinzipiell könnte, ist also kein empirischer Analogieschluss mehr, sondern setzt theologische Glaubensannahmen voraus. WIDENMEYERs These ist grundsätzlich nicht überprüfbar, weil aus einem göttlichen Design, über dessen Mechanismen und Handlungsgrenzen sich nichts in Erfahrung bringen lässt, kein Befund gefolgert werden kann, der für oder gegen Design spräche. An dieser logischen Tatsache scheitern alle Plausibilitätsargumente, die für die Existenz und das Wirken übernatürlicher Wesenheiten beansprucht werden (siehe Einwand 2).

Dies hat zur Konsequenz, dass man mit einem omnipotenten Designer zwar grundsätzlich jeden erdenklichen Befund (und sein Gegenteil) "erklären" kann: Die Herkunft von Universen, Galaxien, Sternen und Planeten, von Leben, Geist, Bewusstsein usw. Alles lässt sich einem göttlichen Schöpfer zuschieben. Doch eine Ursache, die problemlos alles erklären kann, erklärt in Wirklichkeit gar nichts (MAHNER 2003). Verweist man auf etwas Übernatürliches, wird die Erklärung nur eine Ebene nach hinten verlagert, das Unerklärte durch den unerklärten Ratschluss einer unbekannten Wesenheit ersetzt, womit nichts gewonnen ist.

Während also die Naturwissenschaften mit einer Reihe unterschiedlicher Mechanismen operieren müssen, um damit jeweils nur einen Teilbereich der Wirklichkeit differenziert zu erklären (für die Entstehung von Sternen etwa braucht es ganz andere Mechanismen als für die Entstehung von Leben), kommt "Design" mit einer bequemen Allzweckantwort aus. Das wäre so, als würden Naturwissenschaftler auf eine nicht näher spezifizierte "Evolutionskraft" verweisen, um damit die Herkunft von allem im Kosmos zu erklären – ein methodologisch wertloses Unterfangen.

Einwand 6: Ein Fine-tuning der globalen Parameter ist nicht erwiesen

Tatsächlich wissen wir noch gar nicht sicher, ob es eine Feinabstimmung der Naturkonstanten gibt (VIDAL 2014, 139). Dieses Wissen würde nämlich die Kenntnis voraussetzen, dass nahezu alle (oder zumindest die allermeisten) Veränderungen der Naturkonstanten zu lebensfeindlichen Universen führen. Doch nicht einmal für die tatsächlichen Werte der Naturkonstanten sind alle Bedingungen bekannt, unter denen die Entstehung von Leben (in welcher Form auch immer) möglich wäre. Würde man einige Naturkonstanten ändern, würden sich möglicherweise auch die Eigenschaften der chemischen Elemente so verändern, dass ein anderes Element (etwa Silicium) wesentliche Eigenschaften des Kohlenstoffs besäße. Es ist auch möglich, dass bei einer Veränderung der Naturkonstanten andere (nicht-molekulare) Strukturen auftauchen würden, die als Basis für Leben infrage kämen.

Der US-amerikanische Physiker und Astronom Victor STENGER hat untersucht, was passieren würde, könnte man mehrere Naturkonstanten gleichzeitig variieren lassen (STENGER 2000). Dabei ließ er Variationen um den Faktor 100.000 über und unter den heutigen Werten zu. Im Ergebnis waren sehr viel größere Schwankungen der Konstanten "zulässig", weil diese wiederum von anderen Größen kompensiert würden. In über der Hälfte der simulierten Universen wäre die Existenz langlebiger Sterne (über eine Milliarde Jahre) möglich – was man nicht unbedingt als "Feinabstimmung" bezeichnen kann. Vgl. dazu auch STENGER (2011, 70):

"As we will see in several specific cases, changing one or more other parameters can often compensate for the one that is changed. There usually is a significant region of parameter space around which the point representing a given universe can be moved and still some form of life possible."

Selbst wenn man STENGERs starker Behauptung, die eine Feinabstimmung leugnet, nicht folgen möchte, ist die entgegengesetzte (etwa von BARNES 2012 vertretene) Behauptung, Fine-tuning sei eine erwiesene Tatsache, nicht weniger überzogen.

VIDAL (2014, ebd.) stellt fest, dass es sich beim Fine-tuning beim derzeitigen Stand des Wissens um eine Vermutung handelt, denn wir haben keine Möglichkeit, sämtliche Universen, die möglich sind, zu simulieren, um herauszufinden, wie viele davon Leben ermöglichen:

"Given parameter sensitivity, fecund universes are likely to be rare, so this intuition may well be correct, but should certainly not considered as a proof, given the tiny exploration of space that humanity has made so far."

Der Kosmologe Stephen WEINBERG (1993, 221) formuliert es noch dezidierter:

"The evidence that the laws of nature have been fine-tuned to make life possible does not seem to me very convincing. For one thing, a group of physicists has recently shown that the energy of the unstable state of carbon in question could be increased appreciably without significantly reducing the amount of carbon produced in stars. Also, if we change the constants of nature we may find many other unstable states of the carbon nucleus and other nuclei that might provide alternative pathways for the synthesis of elements heavier than helium. We do not have any good way of estimating, how improbable it is that the constants of nature should take values that are favorable for intelligent life."

Damit wären wir beim nächsten Einwand angelangt.

Einwand 7: Das Wahrscheinlichkeits-Argument ist ungültig

Um den Naturalismus zu "widerlegen", spricht WIDENMEYER in einer Art und Weise über Wahrscheinlichkeiten, dass darüber die Voraussetzungen vergessen werden, unter denen seine Schlüsse berechtigt wären.2) Wiederholen wir dessen Behauptung:

"Im Rahmen des Naturalismus wäre diese Ordnung ein radikal unerklärlicher Zufall mit einer unvorstellbar geringen Wahrscheinlichkeit. Hier wäre ein völlig ungeordnetes und chaotisches Universum zu erwarten — oder eigentlich viel eher gar nichts." (ebd., 195)

Im Zusammenhang mit der Entstehung des Universums über Wahrscheinlichkeiten zu reden, hätte nur Sinn, wenn klar wäre, auf welches Ensemble von Systemen sie sich beziehen sollen, durch wie viele freien Parameter sich diese Systeme beschreiben lassen, innerhalb welcher Werte sie schwanken und welche Systemzustände konkret zu bewohnbaren Universen führen würden. Dieses Wissen steht der Kosmologie, wie gesagt, nicht zur Verfügung. Wenn man nur ein Multiversum postuliert, wird es zudem schwierig, eine Wahrscheinlichkeit überhaupt zu definieren. Das Anwenden des Wahrscheinlichkeitsbegriffs außerhalb eines klar explizierbaren Bezugsrahmens, ist physikalisch unsinnig.

Nehmen wir an, eine Theorie T habe zum Ziel, die Naturkonstanten zu erklären, beispielsweise die Stringtheorie. Nehmen wir ferner an, T enthalte einen oder mehrere Freiheitsgrade, und würde man diese innerhalb T wiederholt mittels eines Zufallsgenerators festlegen, so würden die beobachteten Werte extrem selten erzeugt werden. Dies ließe verschiedene Erklärungsansätze zu:

(a) T ist falsch (trivial)

(b) T ist unterdeterminiert. Der Mechanismus, der die Werte festlegt,...

(b1) ... ist noch nicht gefunden und eventuell auch nicht Teil von T

(b2) ... ist echter Zufall

(c) Alle Parametrisierungen von T sind realisiert

Persönlich mag man Lösung (b2) für unbefriedigend halten – unwahrscheinlich ist sie deswegen noch lange nicht; für die übrigen Lösungen gilt das erst recht.

Einwand 8: Vereinheitlichte Theorien reduzieren die Zahl der freien Parameter

Im Licht der modernen Kosmologie zeichnet sich ein weiteres Problem des Fine-tuning-Arguments ab: Die derzeit beobachtete Eigenschaftsvielfalt der Dinge lässt sich zwar nur mit einer komplexen Hierarchie von Naturgesetzen und Konstanten beschreiben. Letztere aber resultiert aus einem hochsymmetrischen Anfangszustands des Kosmos, für dessen Beschreibung eine weit geringere Anzahl von Naturgesetzen und Konstanten benötigt wird.

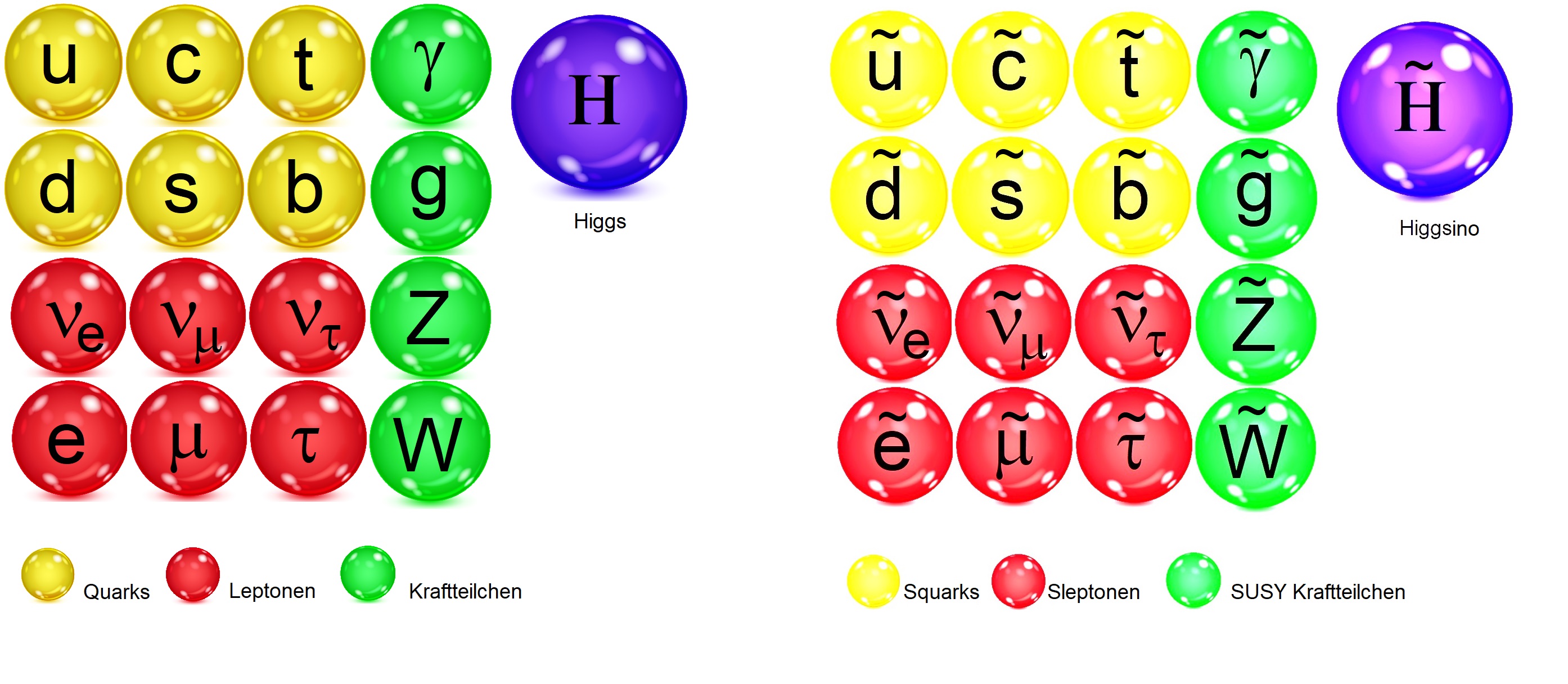

Während die Standardtheorie der Elementarteilchen mindestens 18 freie Parameter benötigt, reduzieren die Großen vereinheitlichten Theorien (engl. Grand Unified Theories, kurz GUT), die häufig Supersymmetrie beinhalten (Abb. 4), ihre Anzahl. Im Idealfall kann man das "komplexe Gerüst" an Mechanismen und Gesetzesaussagen, mit denen man heute die Existenz von Atomen, Molekülen usw. beschreibt, auf eine einzige Symmetriegruppe, das heißt auf einen fundamentalen Zusammenhang zurückführen.

Betrachten wir beispielsweise die Hierarchie der vier Grundkräfte (elektromagnetische Kraft, starke und schwache Kernkraft sowie die Gravitation). Die Kräfte, die in einem genau ausbalancierten Verhältnis zueinander stehen, um die Existenz langlebiger Sterne und stabiler molekularer Strukturen zu ermöglichen, müssen im Standardmodell der Elementarteilchen durch zahlreiche Ad-hoc-Parameter und Kopplungskonstanten beschrieben werden. In Urknallnähe existierten hingegen nur eine universale Kraft und eine Kopplungskonstante; alle Kopplungen bei niedrigeren Energien leiten sich von der universalen Kopplung ab. Physikalisch lässt sich mit einem Produkt einiger weniger Symmetriegruppen die volle Komplexität von drei der vier bekannten Grundkräfte aufspannen. Damit lässt sich die gesamte Physik und Chemie erklären, solange die Gravitation nicht überwiegt.

Nach Ansicht führender Teilchenphysiker und Kosmologen scheinen also vereinheitlichte Theorien mit Supersymmetrie das Problem der Feinabstimmung der Standardtheorie der Elementarteilchenphysik (SM) zu lösen; vgl. etwa Wim DE BOER (1994, 223 und 229):

"This 'fine-tuning' problem is solved in the supersymmetric extension of the SM, as will be discussed afterwards." (ebd., 195)

Abb. 4 Mit der Entdeckung des HIGGS-Bosons im weltweit leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger LHC (Large Hadron Collider) des CERN im Juli 2012 wurde der letzte noch fehlende Baustein im Standardmodell der Elementarteilchen nachgewiesen. Das Standardmodell hat jedoch eine Reihe von Erklärungslücken, die durch vereinheitlichte Theorien mit Supersymmetrie (SUSY) geschlossen werden können. Diese Theorien sagen für die Elementarteilchen (links) die Existenz von Partnerteilchens voraus (rechts). Ihre Existenz konnte bislang nicht nachgewiesen werden, weil sie nach Meinung der Wissenschaftler zu schwer für die Teilchenbeschleuniger sind. Daher setzen die Physiker große Hoffnung in den LHC. Mithilfe seiner Detektoren beginnt noch in diesem Jahr die Suche nach supersymmetrischen Teilchen.

Nun schreibt WIDENMEYER (2015) unter der Zwischenüberschrift "4.4 Fundamentalere Physik?":

"... Zunächst enthält auch eine solche fundamentalere Physik sicherlich etliche Eigenschaften, die alle (unabhängig voneinander) ganz anders sein könnten, als sie sind. Dies wären ihre generelle mathematische Struktur und die verbleibenden freien Parameter. Die Anzahl der Parameter würde zwar sinken. Der Feinabstimmungsgrad der Parameter bemisst sich aber nicht nur über die Anzahl der Parameter. Genauso entscheidend ist auch das jeweilige Verhältnis des für die Möglichkeit von Chemie und Leben zulässigen Wertebereichs im Vergleich zum gesamten physikalisch denkbaren Wertebereich. Die Reduktion einer Theorie mit vielen Parametern in eine Theorie mit weniger Parametern könnte sich diesbezüglich darstellen wie eine Überführung beispielsweise einer binären Zahl in eine dezimale: Zum Beispiel ist '111001' im binären System '39' im dezimalen System. Die Anzahl der Parameter (sprich: Stellen) hat sich zwar von sechs auf zwei reduziert. Aber dafür gibt es im Gegenzug sozusagen fünfmal so viele Variationsmöglichkeiten pro Parameter ... Das heißt: Sind die fein abgestimmten Parameter der heutigen Physik in einer zukünftigen Theorie durch deutlich weniger Parameter abgebildet, könnte sich im Gegenzug der jeweils geeignete Wertebereich (im Verhältnis zum möglichen Wertebereich) entsprechend verkleinern."

Ich habe einen befreundeten Physiker zu diesen Aussagen befragt. Hier sein Kommentar:

"Dafür sehe ich keinen Anhaltspunkt, ich finde es etwas an den Haaren herbeigezogen. Zum einen können die Parameter dann nicht mehr unabhängig variiert werden (daher ist die Analogie zum Zahlensystem falsch). Zudem ist das Kriterium einer GUT ja nicht nur, weniger formale Annahmen / Konstanten zu haben, sondern gleichzeitig soll eine größere Klasse von Phänomenen erklärt werden. Beispielsweise Effekte der Quantengravitation, die weder durch die Quantenfeldtheorie noch durch die Allgemeine Relativitätstheorie, noch durch eine unabhängige Kombination aus beiden erklärt werden können."

Mit einem Wort: Die Vermutung, dass eine Verringerung der Zahl der freien Parameter durch eine Zunahme von Variationsmöglichkeiten kompensiert würde, ist eine aus dem Ärmel geschüttelte Ad-Hoc-Annahme, für die nichts spricht.

Einwand 9: Der Fehlschluss, der an das Nichtwissen appelliert

WIDENMEYERs Naturalismuskritik beruht auf einer Neuauflage des Fehlschlusses, den man als "Argument, das an das Nichtwissen appelliert" bezeichnet (lat.: argumentum ad ignorantiam): Wir wissen derzeit noch nicht genau, welche Antworten die naturalistische Wissenschaft auf das Problem der "Feinabstimmung" geben kann – wir wissen ja noch nicht einmal sicher, ob solch ein Problem überhaupt existiert. Diese Wissenslücke wird mit fragwürdigen Annahmen ausgefüllt, die den Eindruck erwecken sollen, es sei unplausibel, dass der Naturalismus die Wirklichkeit korrekt beschreibe.

Fehlendes Wissen und fragliche Annahmen sprechen aber weder für noch gegen den Naturalismus, sondern nur dafür, dass noch weiterer Forschungsbedarf besteht. Gerade an der Nahtstelle zwischen Kosmologie und Teilchenphysik, um die in den letzten Jahren viele hochaktive Forschungsprogramme entstanden sind, ist fast wöchentlich mit einer Überraschung zu rechnen. Sollte sich in 50 Jahren herausstellen, dass die Zahl der Universen, in denen sich Leben entwickeln kann, tatsächlich infinitesimal klein ist im Verhältnis zur Zahl möglicher Universen, kann WIDENMEYER seine Kritik gerne neu auflegen. Aber wer schon im jetzigen Stadium einen Schöpfer einschiebt, um einem naturwissenschaftlichen Ergebnis vorzugreifen, begeht ganz klar ein argumentum ad ignorantiam.

Der Wissenschaftsphilosoph Philip KITCHER (2008, 432) schreibt:

"Wo keine Wissenschaft mehr möglich ist, ist es auch keine Schande, kein Wissenschaftler zu sein. Aber finden wir hier tatsächlich ein Tor mit der Aufschrift, die uns ermahnt: 'Weitergehen unmöglich!'?"

Diesen irreführenden Eindruck erweckt WIDENMEYER, lange bevor die moderne Kosmologie den Naturalismus konsequent ausschöpfen konnte – und darum ist seine supranaturalistische "Lösung" wissenschaftlich gesehen – keine Lösung, sondern der viel beachtete Fehlschluss des argumentum ad ignorantiam.

Literatur

BARNES, L. (2012) In defence of the fine-tuning of the universe for intelligent life. Zugr. a. 24.02.2015.

CARROLL, R.T. (2013) Argument from design. In: The Sceptic's dictionary. A collection of strange beliefs, amusing deceptions, and dangerous delusions. Zugr. a. 16.03.2015.

COWEN, R. & CASTELVECCHI, D. (2014) Planck entkräftet frühere Hinweise auf Dunkle Materie. Zugr. a. 20.02.2015.

DE BOER, W. (1994) Grand unified theories and supersymmetry in particle physics and cosmology. Progress in Particle and Nuclear Physics 33, 201–301.

GEIGER, B. (2007) Ist Gott aus der Erfahrung beweisbar? Das Design-Argument. Zugr. a. 15.01.2015.

IKEDA, M. & JEFFERYS, B. (2006) The Anthropic principle does not support supernaturalism. Zugr. a. 24.02.2015.

KANITSCHEIDER, B. (2015) Ansgar Beckermann und die Feinabstimmung. Aufklärung & Kritik 1, 194–195.

KITCHER, P. (2008) Darwins Herausforderer. Über Intelligent Design oder: Woran man Pseudowissenschaftler erkennt. In: RUPNOW, D. et al. (Hg.) Pseudowissenschaft. Suhrkamp-Verlag, Berlin, 417–433.

KRAUSS, L. (2013) Ein Universum aus Nichts – und warum da trotzdem etwas ist. Albrecht Knaus Verlag, München.

LINDE, A. (1995) Das selbstreproduzierende inflationäre Universum. Spektrum der Wissenschaft 1, 32.

MAHNER, M. (2003) Naturalismus und Wissenschaft. Skeptiker 16, 137–139.

MITTELSTAEDT, P. (2001) Über die Bedeutung physikalischer Erkenntnisse für die Theologie. In: WEINGARTNER, P. (Hg.) Evolution als Schöpfung? Ein Streitgespräch zwischen Philosophen, Theologen und Naturwissenschaftlern. Kohlhammer, Stuttgart, 135–148.

PENROSE, R. (2005) The road to reality. A complete guide to the laws of the universe. Vintage Books, New York.

SCHMIDT-SALOMON, M. (2005) Existiert Gott? Erster Beitrag zur Debatte mit dem amerikanischen Kreationisten Dr. William Lane Craig. Vortrag, gehalten am 26.04.05 an der Universität Düsseldorf. Zugr. a. 16.03.2015.

SOBER, E. (2003) The design argument. In: MANSON, N.A. (Hg.) God and design: The teleological argument and modern science. Routledge, New York, 27–54.

STENGER, V.J. (2000) Natural explanations for the anthropic coincidences. Philo 3(2), 50–67.

STENGER, V.J. (2011) The fallacy of fine-tuning: Why the universe is not designed for us. Prometheus Books, New York.

VIDAL, C. (2014) The beginning and the end: The meaning of life in a cosmological perspective. Cpt. 6: The fine-tuning conjecture. Springer-Verlag, Berlin.

WEINBERG, S. (1993) Dreams of a final theory: The scientist's search for the ultimate laws of nature. Knopf Doubleday Publishing Group, New York.

WIDENMEYER, M. (2014) Welt ohne Gott? Eine kritische Analyse des Naturalismus. SCM Haenssler, Holzgerlingen.

WIDENMEYER, M. (2015) Zufall, Notwendigkeit oder Geist? Die mathematisch-naturgesetzliche Grundordnung der Welt. Zugr. a. 20.02.2015.

Fußnoten

[1] Zur Erklärung: Auf Quantenebene gibt es keinen Zeitpfeil und somit auch keine Ursache, die in einer Zeit davor hätte auf das betreffende Quantensystem einwirken können. Quantenereignisse entstehen, metaphorisch gesprochen, "aus dem Nichts" – genauer: aus einer fundamental zeitlosen Welt. Es brauchte daher keinen Gott als "erste Ursache" für die Bildung eines Quantenuniversums oder Multiversums.

[2] Diesen Vorwurf muss sich auch Luke BARNES (2012) gefallen lassen, der sich einer Wahrscheinlichkeitsabschätzung des Physikers Roger PENROSE bedient: Dieser hatte berechnet, dass im Vergleich zu allen möglichen Materieanordnungen die rein zufällige, nahezu völlig homogene Verteilung der Teilchen kurz nach dem Urknall extrem unwahrscheinlich wäre. Die Wahrscheinlichkeit dafür hat PENROSE auf nur 1 zu 10 hoch 10 hoch 123 beziffert. Die doppelte Hochzahl ist unvorstellbar riesig. Man könnte meinen, die Bildung eines weitgehend homogenen und "flachen" Raums grenze an ein Wunder. Allerdings scheint BARNES zu übersehen, dass diese Materieanordnung, die in gravitativen Systemen einem Zustand extrem niedriger Entropie entspricht, eben nicht zufällig entstanden ist, sondern aus der kosmischen Inflation resultiert. Erst mit der späteren Entfaltung der Gravitationswirkung geht, was lange nicht bekannt war, eine Zunahme der Entropie einher (vgl. PENROSE 2005, 707).

Autor: Martin Neukamm